どうも。スズキタケヒロです。

今回は筋学続き的に運動学についてまとめます。

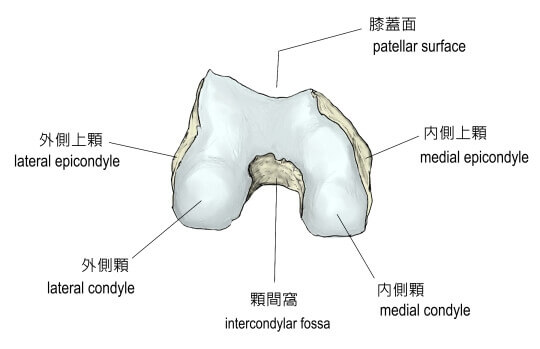

大腿脛骨関節

大腿脛骨関節には矢状面と水平面の動きが存在します。

矢状面は屈曲と伸展、水平面が内旋と外旋でこれはわずかです。

屈曲:135〜150°

伸展:5〜10°

回旋:40〜45°(膝関節90°屈曲位、内外旋比率2:1、膝関節伸展位ではほぼ起こらない)

関節包内運動

伸展

大腿骨に対する脛骨の伸展では脛骨の関節面が大腿骨顆上を前方に滑りながら転がります。(OKC)

脛骨に対する大腿骨の伸展では大腿骨顆が脛骨関節面上を後方に滑りながら前方に転がります。(CKC)

大腿四頭筋は大腿骨顆の転がりを誘導し、大腿骨の滑りによって生じる水平剪断力に抗い半月板を安定させます。

終末強制回旋

膝関節を完全伸展位でロックするには約10°の外旋が必要です。

この外旋は伸展最終30°辺りから発生し終末強制回旋と呼ばれています。

この終末強制回旋はいわゆる軸回旋とは違い屈伸運動に連動するもので独立して回旋することはありません。

成人の膝関節では伸展と外旋の複合により脛骨大腿骨関節の接触面積が最大になり適合性と安定性の向上に寄与します。

この終末強制回旋が発生する要因は大腿骨内顆の形状、前十字靭帯の張力、大腿四頭筋による外側への牽引です。

この中で最も重要なのは大腿骨内顆の形状です。

大腿骨内顆の関節面は膝蓋面に近づくにつれ外側へ約30°曲がります。

ゆえに脛骨は伸展時(OKC)に外側に向かって曲がった経路を通ることになります。

逆の場合もしかり、大腿骨は伸展時(CKC)に脛骨上を内側に向かって曲がった経路を通ります。

どとらにしろ、完全伸展時には外旋が生じるということです。

屈曲

屈曲(を開始するには)の場合は伸展の真逆で内旋が起こります。

これは膝窩筋の作用によるものでCKCでは大腿骨を外旋させ、OKCでは脛骨を内旋させます。

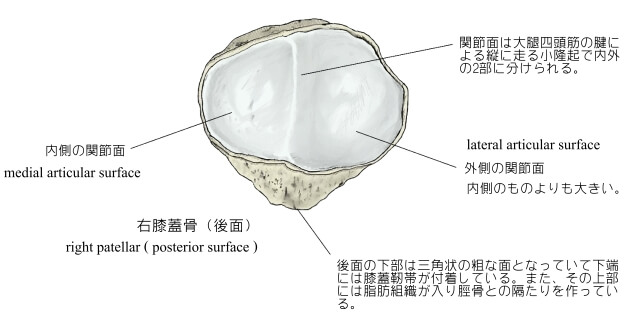

膝蓋大腿関節

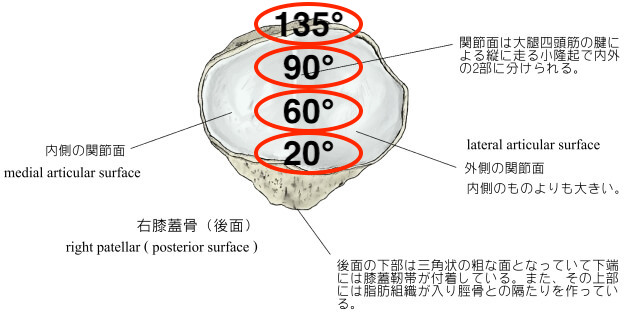

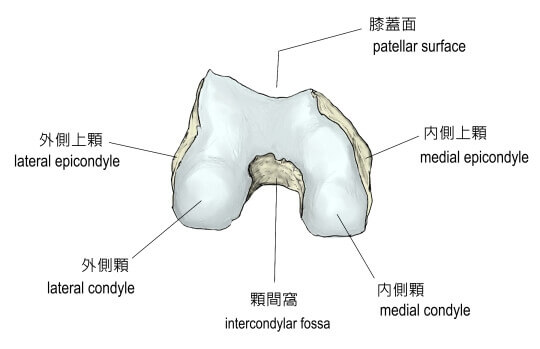

大腿骨に接する膝蓋骨の軌道と接触面積は屈曲135°で底部付近が接触し、完全屈曲位になると大腿骨滑車溝よりも下方に位置します。

膝関節が完全屈曲位から90°屈曲位に向かっていくと主な接触面は膝蓋骨の尖部に向かって移動していき、屈曲60〜90°の間、膝蓋骨は大腿骨の滑車溝内にしっかりと噛み合います。

この60〜90°の屈曲位のとき、膝蓋骨と大腿骨の接触面積は最大になりますが最大と言っても膝蓋骨の関節面の1/3に過ぎません。

なので大腿四頭筋の強い収縮が発生すると接触関節面への圧縮力は相当なものになります。

膝関節が伸展最終域の20〜30°屈曲位になると主な接触面は尖部に移動します。

ここまでくると膝蓋骨と大腿骨の噛み合いはほぼ失われ接触面積は60°屈曲位での接触面積の45%まで減少します。

完全伸展位で大腿四頭筋が弛緩していると膝蓋骨は自由に動かすことが可能です。

接触面と屈曲角度の関係はこんな感じです。

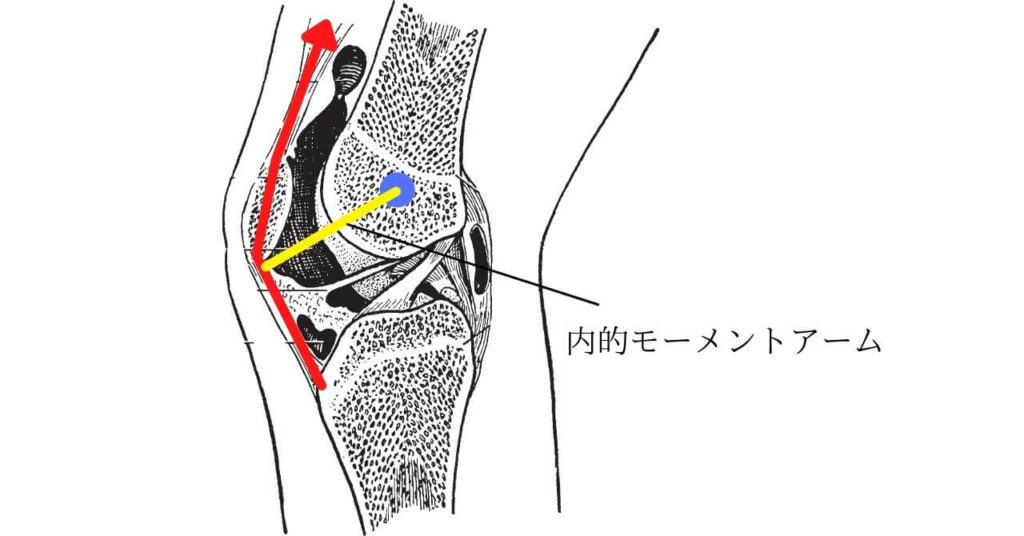

膝蓋骨の機能

膝蓋骨は大腿四頭筋と大腿骨の間のスペーサーとして機能して膝伸展機構の内的モーメントアーム(黄色線)を増加させます。

膝伸展機構の内的モーメントアームは外側回転軸と筋の力線の間に引いた垂線の距離と定義されます。

トルク=モーメントアーム×力なので膝蓋骨の存在は膝の伸展トルクを増大させます。

ようは膝蓋骨があったほうが強い伸展ができるってことです。

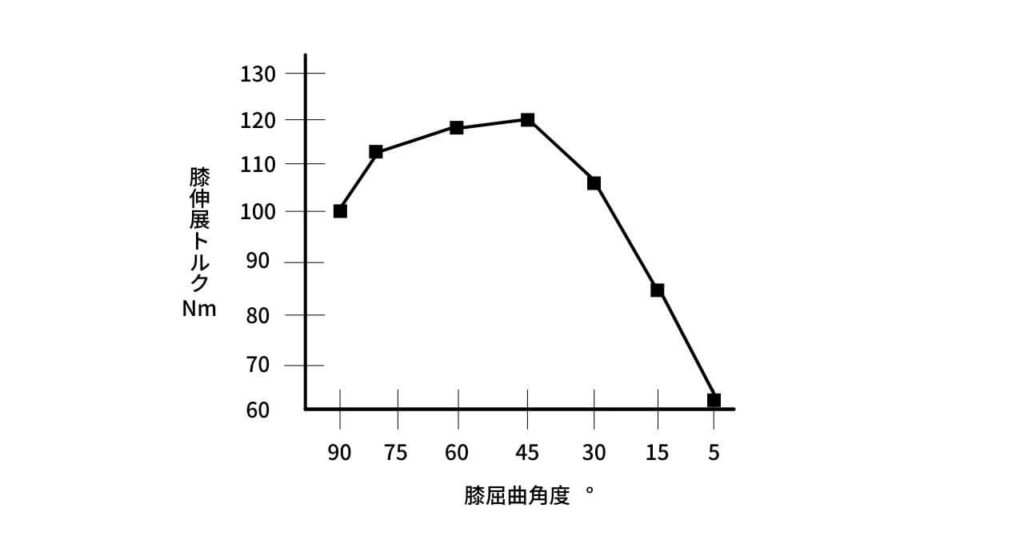

そしてこのモーメントアームは20〜60°屈曲位で最大になります。

膝蓋大腿関節には常に高い圧縮力が加わっています。

平地歩行では体重の1.3倍、SLR中には体重の2.6倍、階段を上がる際には体重の3.3倍、スクワットでは体重の7.8倍もの圧縮力が加わります。

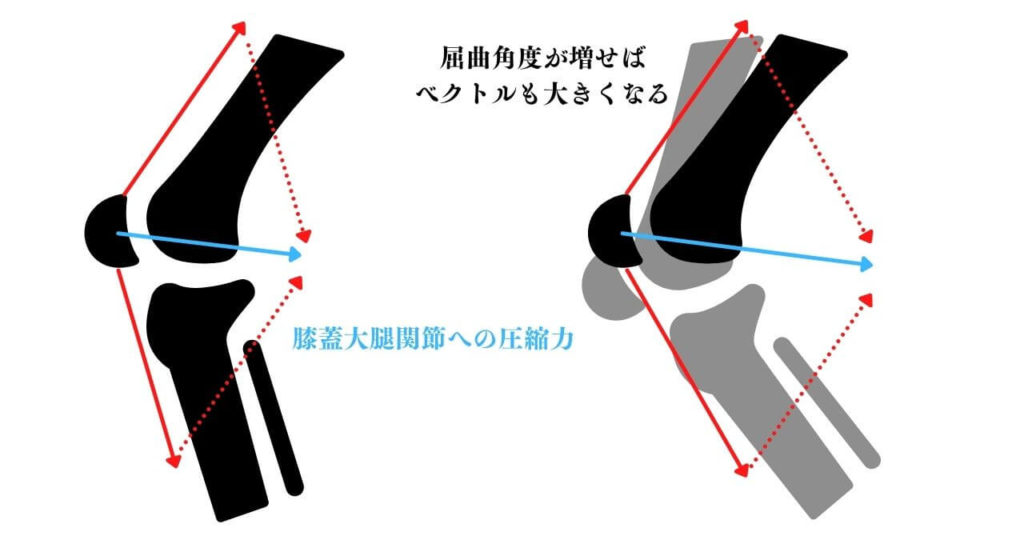

この圧縮力は主に大腿四頭筋の収縮によるものであり膝の屈曲角度に強く影響を受けます。

例えば中腰姿勢での比較をすると同じ中腰でも屈曲角度が大きいほうが関節面に対するベクトルが大きくなるため圧縮力も強くなります。

最も関節圧縮力が強まるのは屈曲60〜90°です。

膝蓋骨の軌道における大腿四頭筋の役割

膝関節が伸展するのつれ膝蓋骨は上方だけではなく外側へも牽引されます。

これは外側広筋が大腿四頭筋中の最大断面積を持つことからも明らかです。

またもう一つの要因にQ角というものが存在します。

Q角は2本の線で成される角度のことで

第1の線はASIS(上前腸骨棘)と膝蓋骨の中点を結ぶ線

第2の線は膝蓋骨の中点と脛骨粗面を結んだ線

となります。

絵の中の①は大腿四頭筋全体での力線、②は内側広筋の力線、③は外側広筋の力線、④は膝蓋腱の力線をそれぞれ示しています。

この角度があるおかげで膝蓋骨は上方および外側方向へと牽引されます。

ちなみにQ角は成人で13〜15°とされています。

ここでは上方と外側方向への牽引にしか触れていませんが前項で説明した関節面への圧縮力、つまり膝蓋骨を後方へ牽引する力も発生します。

これらの力関係により押しつけられながら膝蓋骨は安定して上下動が可能になっています。

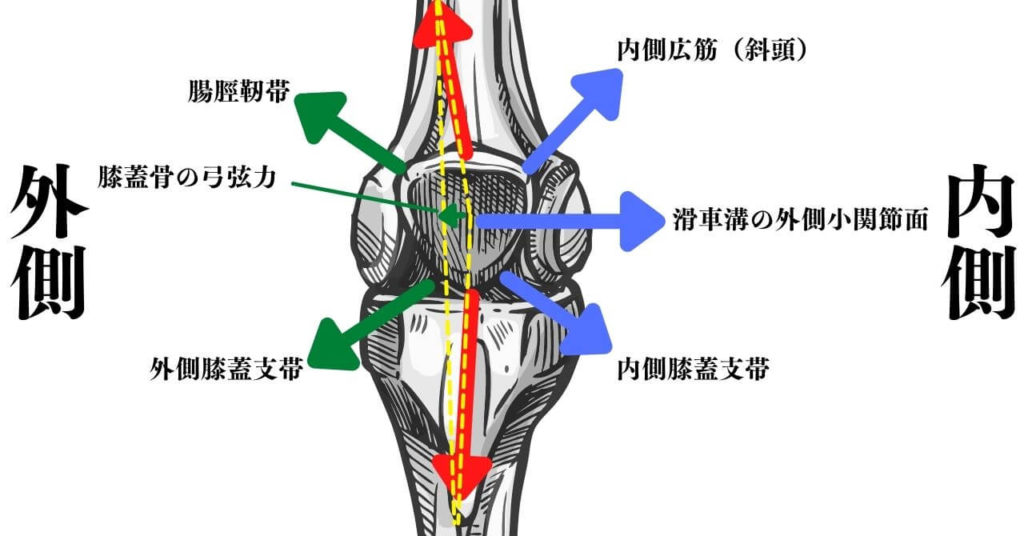

しかしこれだけでは膝蓋骨が容易に外側脱臼を起こしてしまうので、これに対抗する因子も当然存在します。

Q角の存在により膝蓋骨には外側方向への力(弓弦力)が加わっていて、Q角の増大に伴い増加します。

初めに説明したように大腿骨の滑車溝の外側関節面は内側よりも急斜面になっているため膝蓋骨は自然とブロックされます。

これによりまずは外側牽引の力に対しての抵抗が生まれます。(かなり重要)

次に内側広筋(斜頭)が膝蓋骨の外側牽引を相殺します。

最後に内側膝蓋支帯ですがこれは膝蓋骨が外側脱臼を起こすと断裂することから力学的に外側牽引の抑制因子であると言えます。

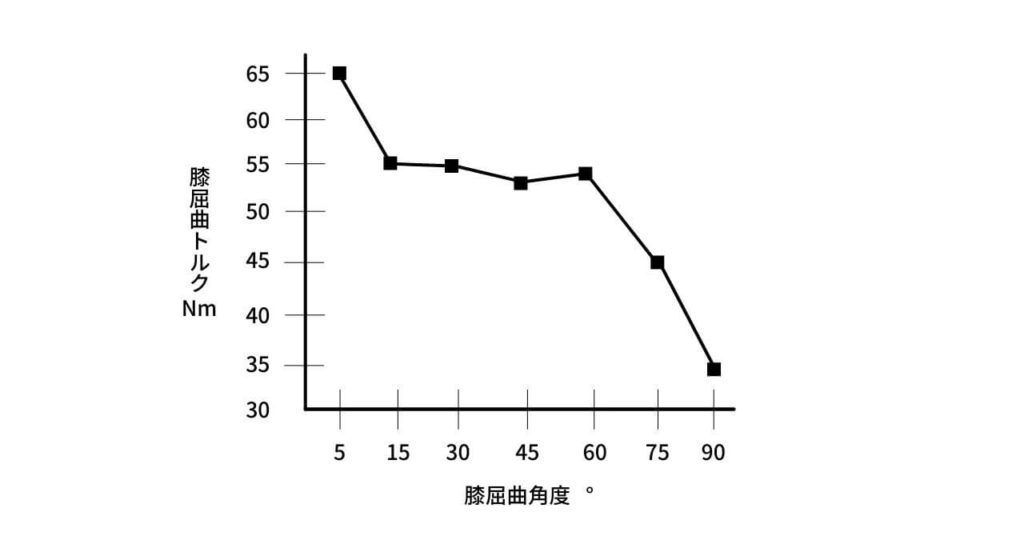

膝関節屈曲トルク

先に伸展トルクの話をしたので屈曲トルクの話もしておきたいと思います。

膝関節の屈曲トルクは完全伸展位〜屈曲20°の間で最大となり、そこから屈曲角度が増えるにつれ低下していきます。

以上、膝関節の運動学でした。

このブログがあなたの臨床に一助になれば幸いです。

日々の臨床課題や悩みをディスカッション形式で解決。

ミーティングには様々な臨床家(柔整、鍼灸、カイロetc)が参加するので幅広い知見が手に入ります。

月に1〜2回メンバー限定のウェブセミナーも開催。

臨床力の向上を目的とした考え方や鑑別視点などを共有し、あなたのセラピストライフが充実。

施術アプローチや鑑別法、エクササイズや臨床知見などの動画・記事コンテンツも多数。

日々臨床の壁にぶち当たり、なかなか上手くいかなずに悩んでいるあなたへ。

今すぐ臨床課題を解決してみませんか?

ただいま4期メンバー非公開募集中です。

申込時の会費が永年適用されます。

入会に際しての不明点などは遠慮なくお問い合わせください。

2021.11よりスズキタケヒロ公式LINEスタート

いろんな美味しい情報配信してます。(マジで

機運は行動した者にのみ訪れる。

-1-300x157.jpg)

-1-300x157.jpg)

-300x157.jpg)