どうも。スズキタケヒロです。

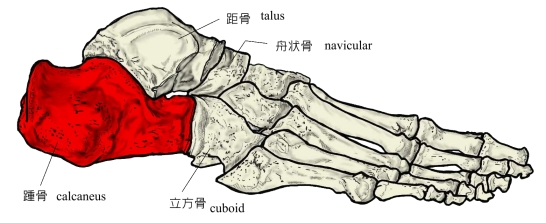

今回は足関節以下の足部の骨学についてです。

距骨

距骨はすでにこのブログで解説済みなので割愛させていただきます。

踵骨

踵骨は最大の足根骨で、歩行時の衝撃を受けるのに適した骨となっています。(海綿骨)

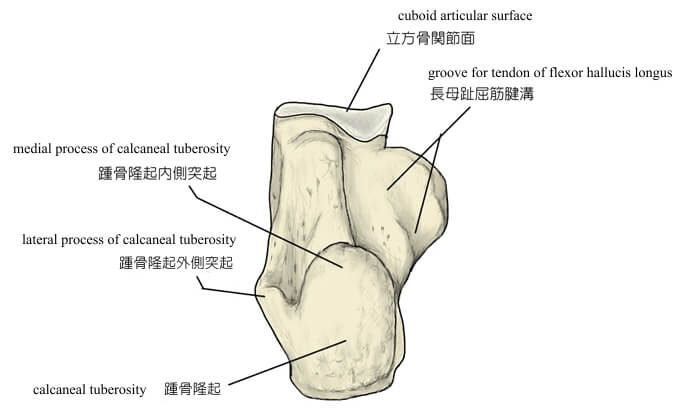

大きく表面が荒い踵骨粗面はアキレス腱の付着部となっておりその底面には内在筋や足底腱膜の付着部である外側突起と内側突起があります。

前側面を立方骨と連なり踵立方関節を形成し、大きな背面の関節面では距骨と関節を形成します。

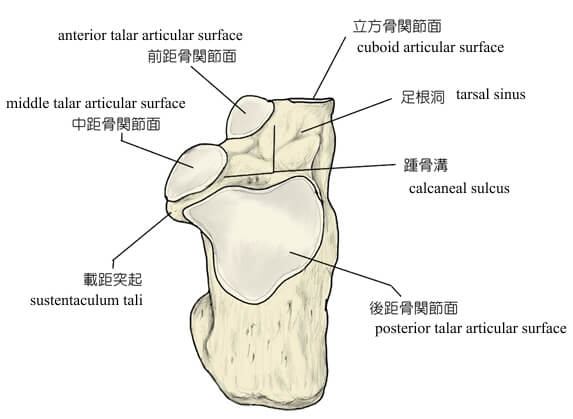

前方・中間関節面は小さく平らですが、後方関節面は大きく膨らんだ形状をしています。

後方関節面と中間関節面の間に走行する斜めの溝は踵骨溝といいここには距骨下関節の接続する強固な靭帯が付着しています。

この踵骨溝と距骨の距骨溝が合わさって足根洞という細長い空間ができます。

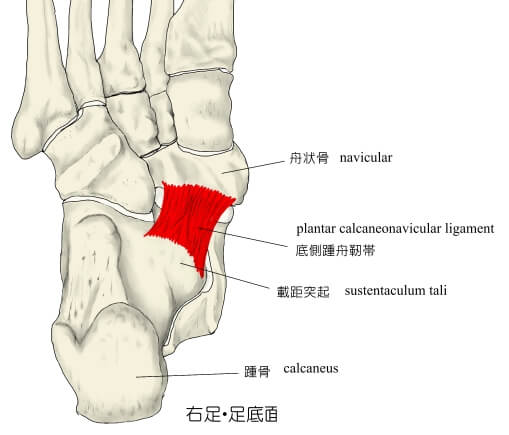

載距突起は踵骨の上部から内側方向に突き出す水平な柵状の突起で距骨の中間関節面を下から支えています。

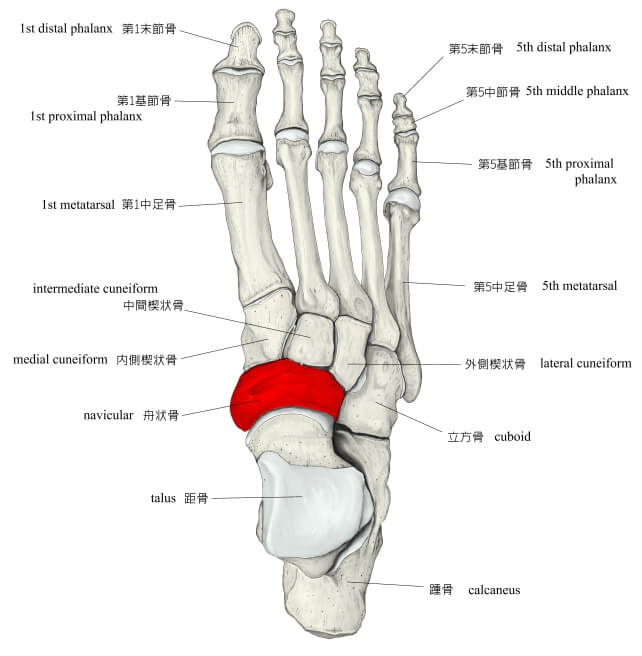

舟状骨

舟状骨は近位のくぼんだ関節面は距骨頭に連なり距舟関節を形成します。

遠位の関節面ではそれぞれ3つの楔状骨と関節を形成します。

内側面には舟状骨

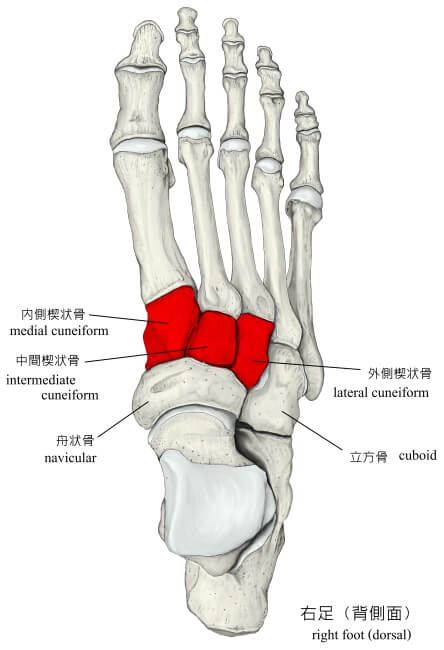

楔状骨

楔状骨は舟状骨と内側にある中足骨3本の間を埋めるスペーサーの骨です。

横アーチの形成にも関与し、中足部背側に膨らみをもたせています。

立方骨

立方骨はその名の通り6つの面をもっています。

そのうちの3つは足根骨と連なり遠位では4、5中足骨に連なります。

後面では踵骨と連なっており、内側面は楕円形の関節面でもって外側楔状骨に、小さな関節面でもって舟状骨と連なります。

そして底面には長腓骨筋腱が走行するとても大きな溝がありあます。

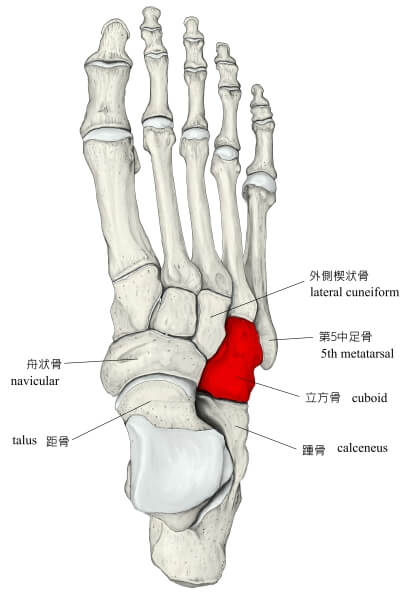

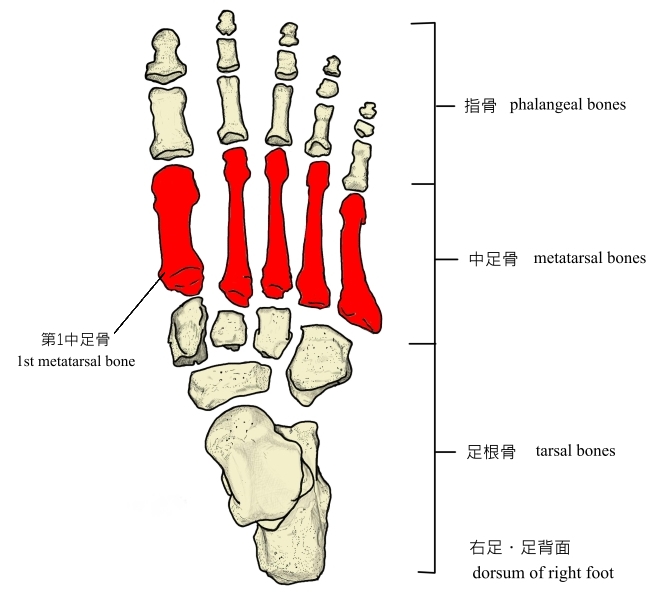

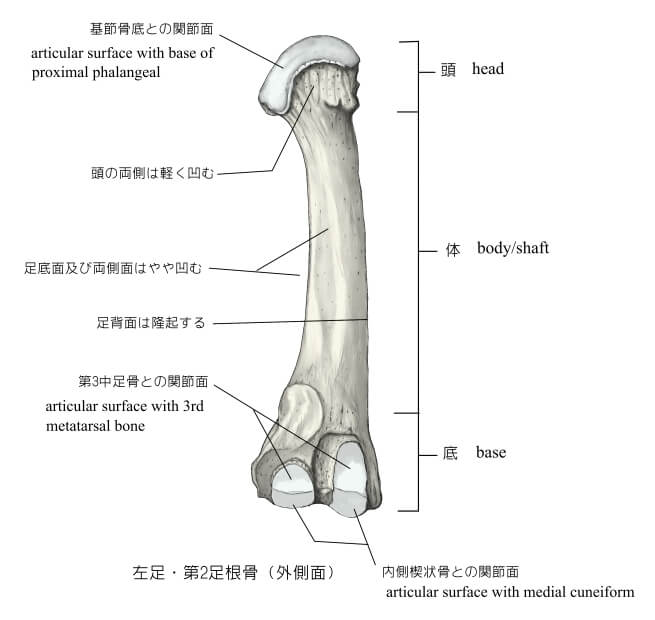

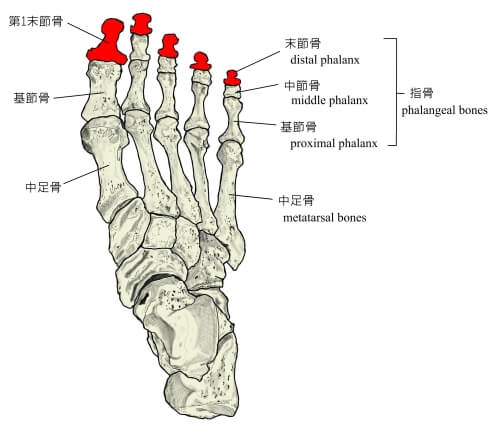

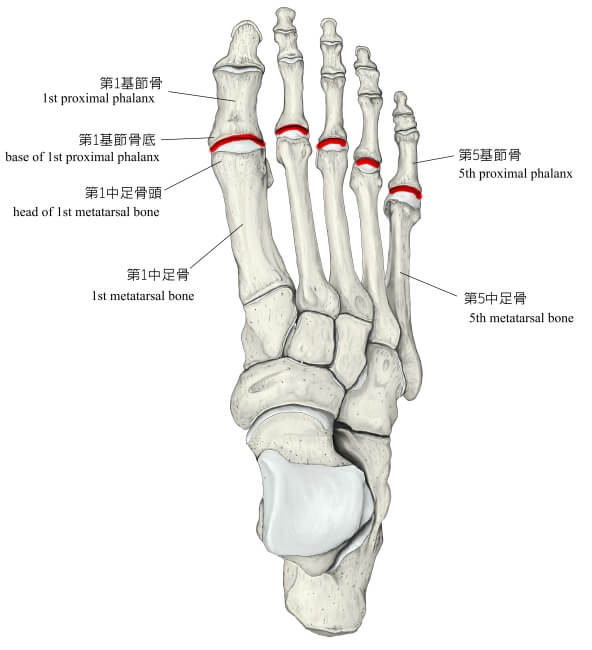

中足骨

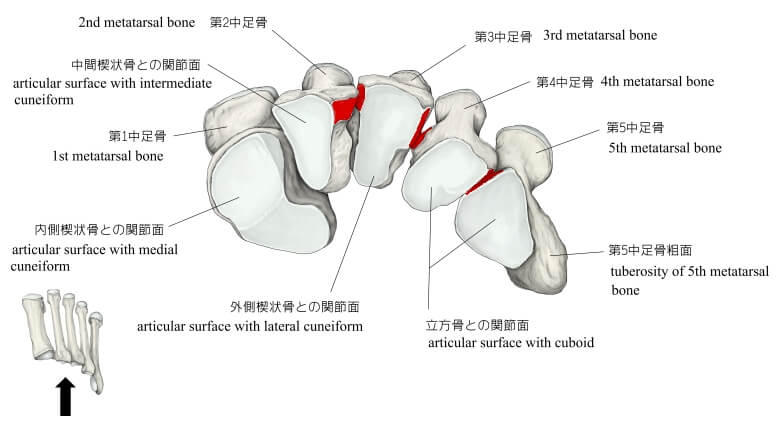

5本の中足骨は遠位に位置する足根骨と足趾骨の間をつなぐ骨で第1中足骨が最も太く短く、第2中足骨は最も長いです。

5本中最も強固に足根骨に固定されてるのは第2、3中足骨です。

この形態的特徴は歩行の蹴り出しの際にこの部分に最も強く力がかかることの裏返しです。

それぞれの中足骨は近位から底部、体部、頭部からなり底部には隣り合った中足骨との関節面があります。

体部は長軸上で底面がくぼんだ形をしていて、このアーチの形状が荷重を支えやすくするのとともに筋腱を納める空間としての役割ももっています。

第1中足骨の底面には短母趾屈筋腱に組み込まれた2つ種子骨に対応する関節面があります。

第5中足骨の底部外側には短腓骨筋の遠位付着部になる大きな茎状突起があります。

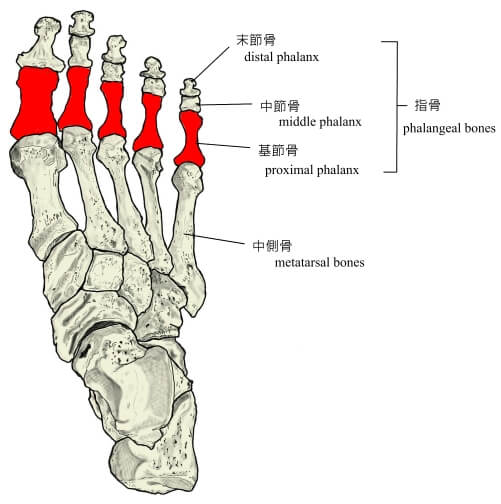

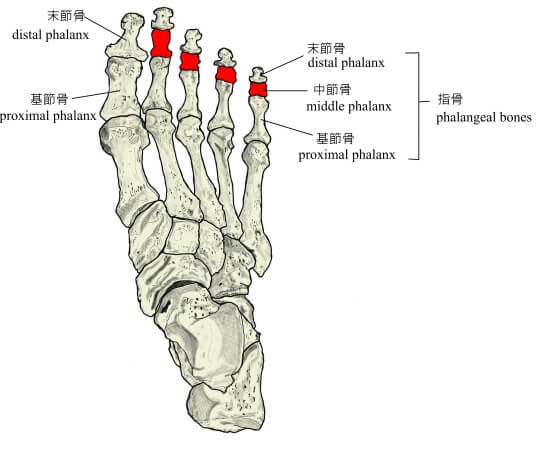

趾骨

手と同じく足にも14この趾骨があります。

外側4本には基節骨、中節骨、末節骨があり、母趾のは基節骨と末節骨しかありません。

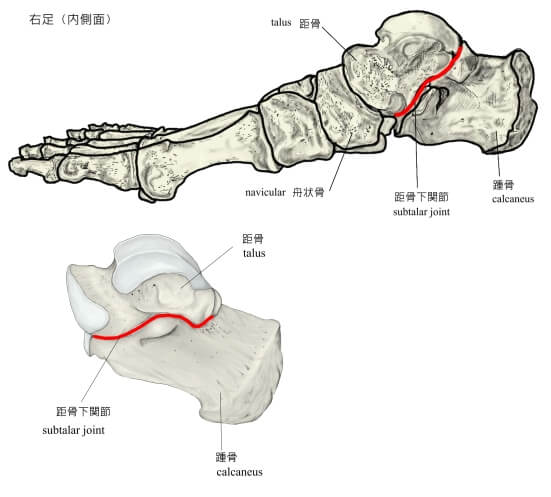

距骨下関節

名前の通り距骨の下にある関節です。

踵骨を把持してゴリゴリ動かしてみるとこの関節の動きがよくわかると思います。

この時、いくら動かしても距骨は距腿関節内に納まっているのでほぼ動くことはなく、固定された距骨に対して踵骨が動くのみです。

ただしこれは非荷重での話であって荷重時となれば踵骨が固定され、距骨と下腿が一体になって踵骨に対して動きます。

足部が足関節や下腿の位置に関係なく独立して動けるのはこの距骨下関節のおかげです。

これは坂道の横断、急な方向転換、揺れる船上に立つなどの際に必須の機能になります。

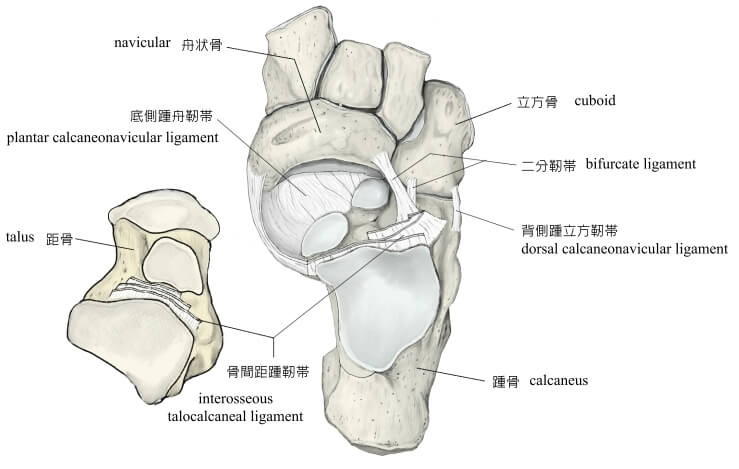

靭帯

距骨下関節の後方関節面と前・中間関節面は独立して関節包をもっています。

大きな後方関節面は様々な名も無いたくさんの靭帯で補強されています。

距骨下関節をつなぐ主な靭帯は

- 踵腓靭帯

過度な内返しの制限

- 三角靭帯

過度な外返しの制限

- 骨間距踵靭帯

直接距骨と踵骨を繋いでいるので筋以外で最も強く距骨下関節を補強している。

骨間距踵靭帯は足根洞内を斜めに走行しています。

そのため絵のように関節を開かないと見ることはできません。

この靭帯が距骨下関節の安定性に重要なのは知られているものの全ての機能が明らかにはなっていないそうでよってストレステストも定まっていないようです。

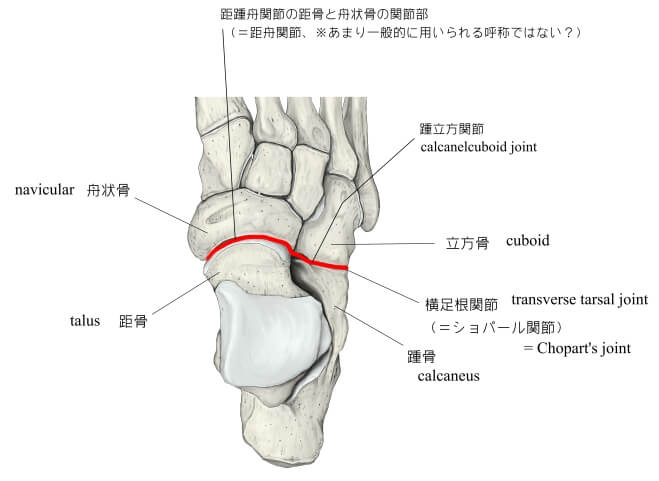

横足根関節(ショパール関節)

ショパール関節は距舟関節と踵立方関節の2つの独立した関節からなります。

底背屈の距腿関節(矢状面)、内・外返しと内・外転の距骨下関節(前額面と水平面)に対してさらに斜めに走行しているこの関節は3平面すべての動きが可能となっています。

この全方向への適応性の高さにより様々な形状への接地が可能になっています。

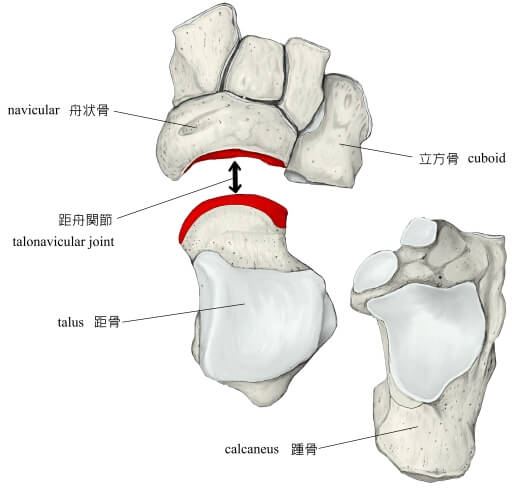

距舟関節

球状関節に似た形状をしていて高い可動性があります。

この関節での動きにより前足部が後足部に対して捻れることが可能になっています。

この関節は丸みを帯びた距骨頭とくぼんだ舟状骨の近位面、スプリング靭帯で構成されています。

スプリング靭帯は底側踵舟靭帯とも言い、載距突起と舟状骨の内側底面を繋いでいます。

この靭帯が破綻すると扁平足の出来上がりです。

スプリングという名称のくせして線維軟骨なので伸長性はありません。

踵立方靭帯

踵骨の前面と立方骨の近位面で構成される関節です。

この関節は踵舟関節よりも前額面と水平面での可動性が低いので、足部外側の安定性はこの関節によってもたらされています。

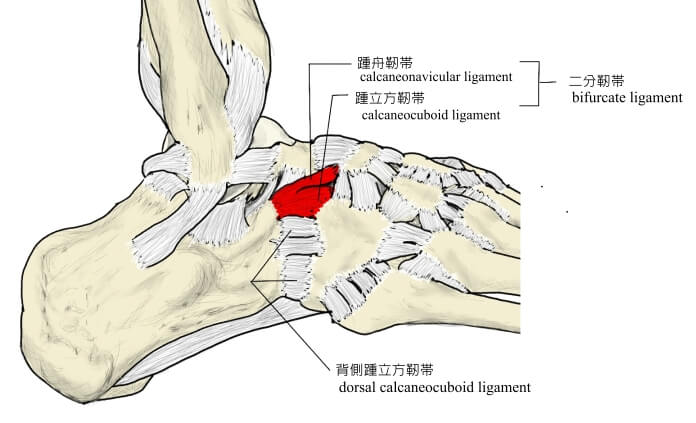

この関節を補強する靭帯に二分靭帯があります。

Y字をしている靭帯で内側では踵骨と舟状骨を、外側では踵骨と立方骨を繋いでいます。

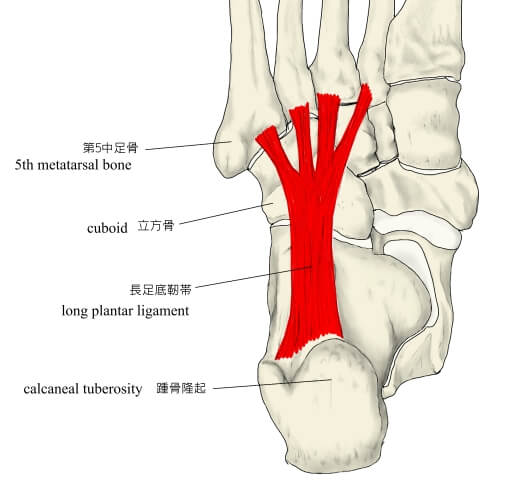

他には長足底靭帯という靭帯も関節の補強に関与しています。

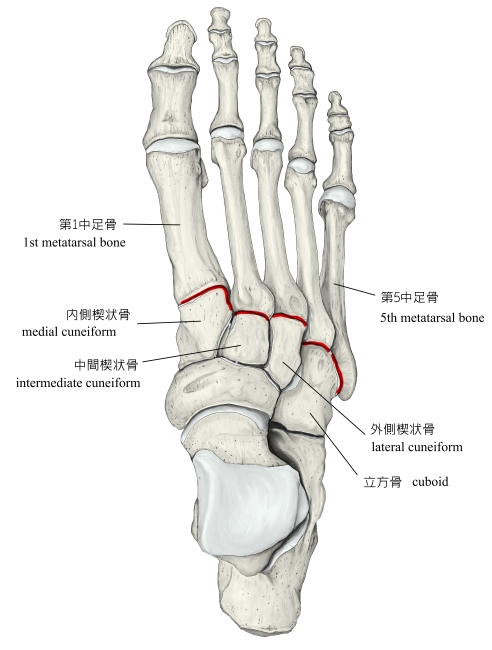

足根中足関節(リスフラン関節)

この関節が前足部と中足部の境界になります。

これは有名な話ですが、フランスのナポレオン軍の軍医であるリスフラン氏がアルプス山脈(たぶん)を超える際に凍傷になった兵士たちの足を切り落としたのですが、その際にこの関節で切り落としていたのでリスフラン関節という名がついています。

足底靭帯、足背靭帯、骨間靭帯によって補強され、関節包は第1足根中足関節のみに認められます。

1〜5足根中足関節の中で最も動きが少ないのは第2、3足根中足関節です。

中足骨間関節

外側4本の中足骨の間の関節です。

これら4本の骨は基底部で底面、背面、骨間靭帯により繋がっており、骨が接する3箇所には中足骨間関節があります。

第1、2中足骨間も靭帯で繋がってはいるものの間に関節構造は認められません。

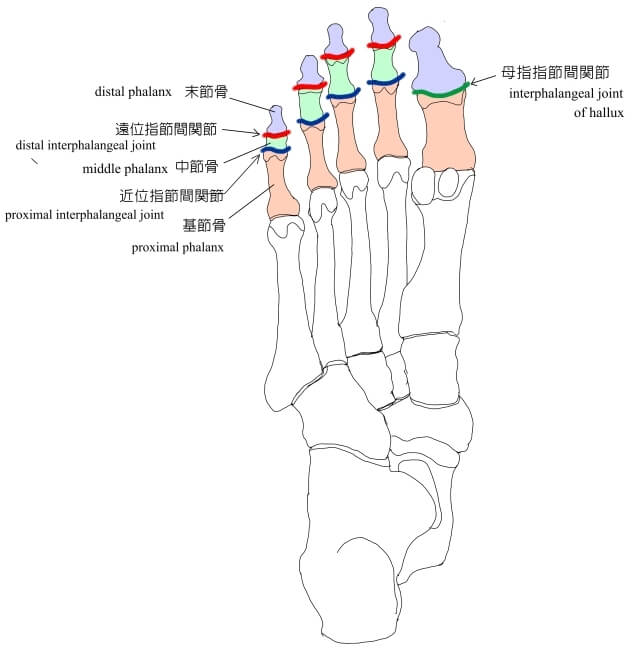

中足趾節関節

5つの中足趾節関節は各中足骨頭の関節面と基節骨近位の関節面とで構成されます。

だいたい足の水かきから近位2.5cmくらいの位置にあります。

関節包とともに2本の側副靭帯により補強されます。

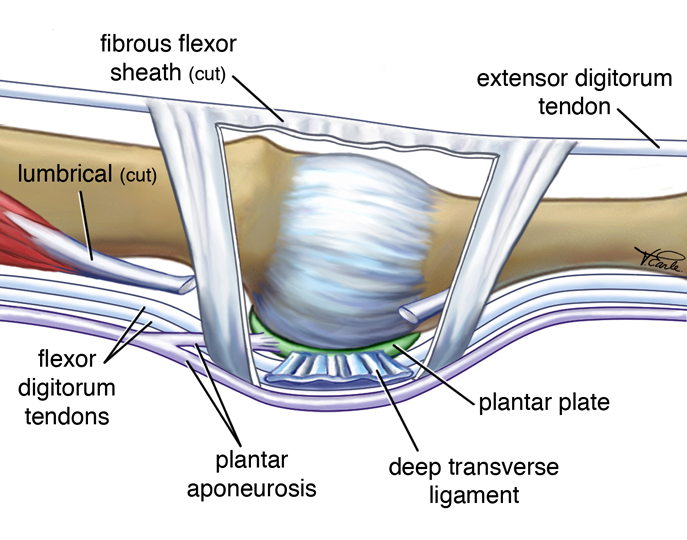

1〜5の各関節には蹠側板(plantar plate)という組織が存在します。

手指の掌側板の足バージョンです。

趾節間関節

手と同様に遠位と近位の趾節間関節があります。(母趾除く)

それぞれに側副靭帯、蹠側板、関節包を有していますが中足趾節関節と比較すると小さくて不明瞭なものになっています。

ということで今回はここまで。

このブログがあなたの臨床に一助になれば幸いです。

日々の臨床課題や悩みをディスカッション形式で解決。

ミーティングには様々な臨床家(柔整、鍼灸、カイロetc)が参加するので幅広い知見が手に入ります。

月に1〜2回メンバー限定のウェブセミナーも開催。

臨床力の向上を目的とした考え方や鑑別視点などを共有し、あなたのセラピストライフが充実。

施術アプローチや鑑別法、エクササイズや臨床知見などの動画・記事コンテンツも多数。

日々臨床の壁にぶち当たり、なかなか上手くいかなずに悩んでいるあなたへ。

今すぐ臨床課題を解決してみませんか?

申込時の会費が永年適用されます。

入会に際しての不明点などは遠慮なくお問い合わせください。

2021.11よりスズキタケヒロ公式LINEスタート

いろんな美味しい情報配信してます。(マジで

機運は行動した者にのみ訪れる。

.jpg)

-1-300x157.jpg)

-1-300x157.jpg)