どうも。スズキタケヒロです。

今回は小腸・大腸の解剖学と生理学についてまとめます。

なるべく我々の臨床につながる内容をかいつまんでお伝えしますのでよろしくどうぞ。

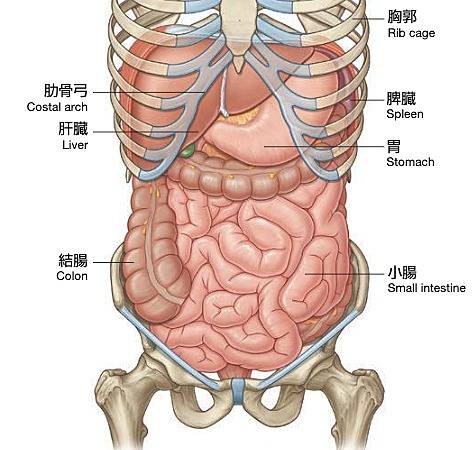

小腸

小腸は全長6〜7mの管です。

ちなみに走り幅跳びの世界記録は8m18cmらしいです。(どうでもいい

前半部分を空腸、後半部分を回腸と呼びます。

空腸は垂直方向へのループ、回腸は水平方向へのループを繰り返し、小腸全体でのループ数は15〜16になります。

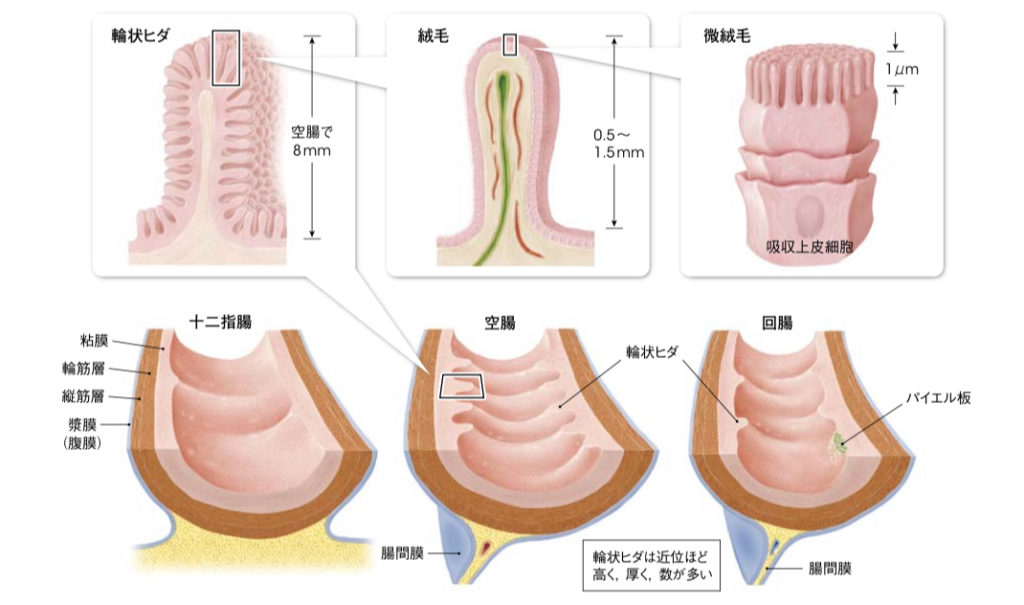

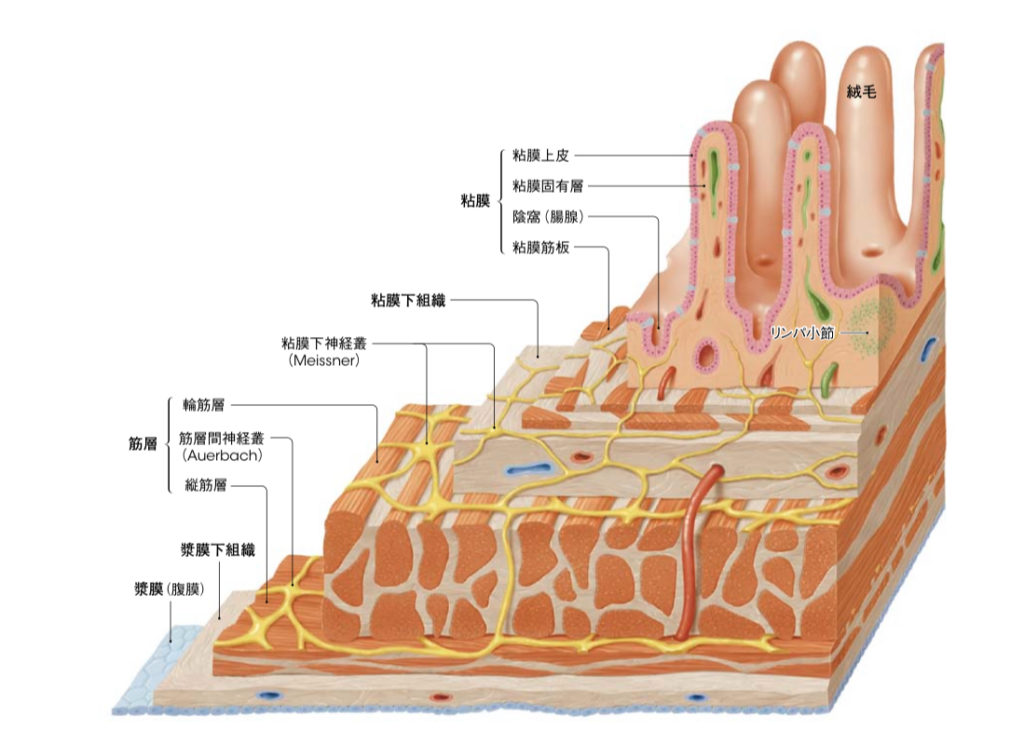

小腸のミクロ構造に目を向けると

内面の表面にはケルクリングひだ(輪状ひだ)、腸絨毛、微絨毛が存在し、これらは表面積を拡大し食物との接触を増やし吸収効率を向上させています。

イメージがわからない方のために言うと、小腸表面にケルクリングひだがあり、ケルクリングひだの表面に腸絨毛があり、腸絨毛の表面に微絨毛があるという構造をしています。

このケルクリングひだは空腸で多く、回腸では少なくなりその代わりにパイエル板が増えます。

ということで小腸は前半部分では吸収を、後半部分では免疫を主な仕事としているわけですね。

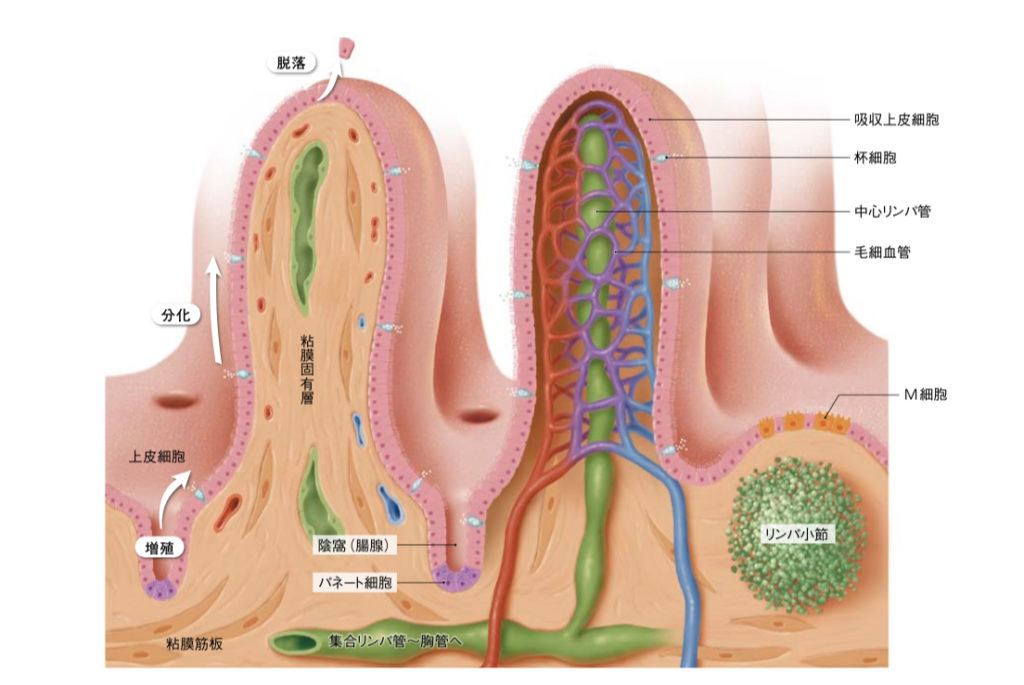

絨毛部には5つの細胞が存在し各々が重要は働きをしています。

①吸収上皮細胞(Absorbent epithelial cell)

栄養吸収をする細胞で、24時間で入れ替わる高代謝な細胞です。

②杯細胞(Goblet cell)

粘膜分泌を行いバリア形成をする細胞で、48時間で入れ替わる高代謝な細胞です。

③パネート細胞(Paneth cell)

腸内細菌をコントロールする細胞で1ヶ月で入れ替わります。

小腸特有の細胞です。

④CBC細胞(腸管上皮幹細胞:Epithelial stem cell)

自己複製および全ての上皮細胞の複製を行う幹細胞です。

⑤M細胞(M cell)

腸管内の抗原を捉えてリンパ小節の免疫細胞に抗原提示する細胞です。

パイエル板(図中のPeyer’s patch)の入口に存在しています。

CBC細胞が分化をし、その細胞が上へ上へと上がっていき最後は死んでいくというのが絨毛部で起こっている流れです。

これら細胞のうち③パネート細胞は亜鉛を多く含み、④CBC細胞は亜鉛がないと幹細胞の機能を発揮できません。

また①吸収上皮細胞と②杯細胞は高代謝な細胞です。

つまり要求する栄養が多いということです。

交感神経優位になると脳と骨格筋に血流が分配されますよね。

交感神経優位が続くと細胞が代謝できなくなるので…

腸管表面はボロボロになり粘膜も出なくなりバリアがなくなるので…

リーキーガット状態ですね。

小腸は外側からしょう膜、筋層、粘膜下層、粘膜の構造をしています。

この絵の中にあるMeissnerというのはマイスネル神経叢、Auerbachというのがアウエルバッハ神経叢です。

前者は粘膜下神経叢で線分泌の管理をし、後者は筋間神経叢で平滑筋の運動管理をしています。

これらは相互連絡していて、筋運動が起こると粘膜分泌を起こしバリアを張って吸収に備えます。(逆も然り)

吸収の際には毒物も入ってくる可能性があるため粘膜バリアは重要な役割をもっています。

もちろん

どちらも自律神経(迷走神経)です。

小腸の情報が迷走神経を伝って後縦隔を通り、頸静脈管を通り脳へと到達します。(遠心性はこれの逆)

小腸は吸収の大部分を担う

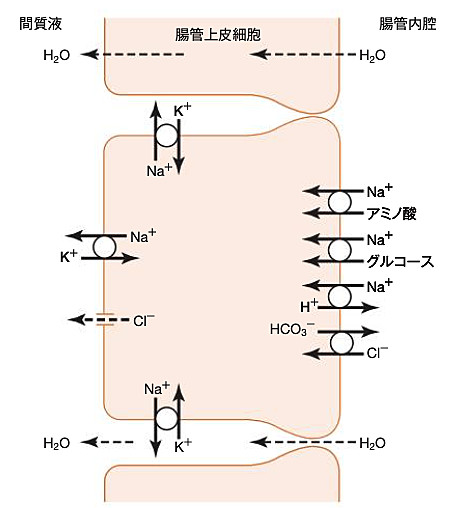

この絵は小腸での栄養素の吸収を説明しているのですが何かに気づきませんか?

アミノ酸(タンパク質)、グルコース(糖質)が細胞内に入る時にナトリウムイオンと一緒に入っているんです。

実はこれら栄養素は単体では細胞膜を通過することができません。

そのため必ず膜輸送体(細胞膜を通っていいよよ許可をもらっている専用タクシーのようなもの)と一緒に吸収されます。

・糖質の吸収

糖質は単糖に分解され膜輸送体と一緒に細胞内へ入った後、血管へ。

・タンパク質の吸収

タンパク質はジペプチドやアミノ酸に分解され膜輸送体と一緒に細胞内へ入ります。

その後アミノ酸は血管へ、ジペプチドは細胞内でペプチターゼにさらに分解されてから血管へ。

ジペプチドは最小構造になっていないため細胞内で最小構造まで分解されてから血管へ入ります。

なぜ最小構造まで分解する必要があるのかはここで説明済みです。

分解しないとマズいとある理由がありましたよね。

-1-300x157.jpg)

ということで

タンパク質と糖質はナトリウムイオンがないと吸収することができません。

ようは塩です。

おむすびと漬物のセットは理にかなっていたんですね。

そこに唐揚げがあればタンパク質も吸収できますね。

・脂質の吸収

脂質は胆汁酸により粘膜表面から拡散によって吸収されます。

覚えてますか、受動輸送の種類を。

浸透、拡散、濾過の拡散ですよ。

脂肪酸とモノグリセリドに分解されてミセルに溶け込み細胞内へ。

細胞内へ入った後はジグリセリドとトリグリセリドに再合成されて血管ではなく絨毛部のリンパ管へ入ります。

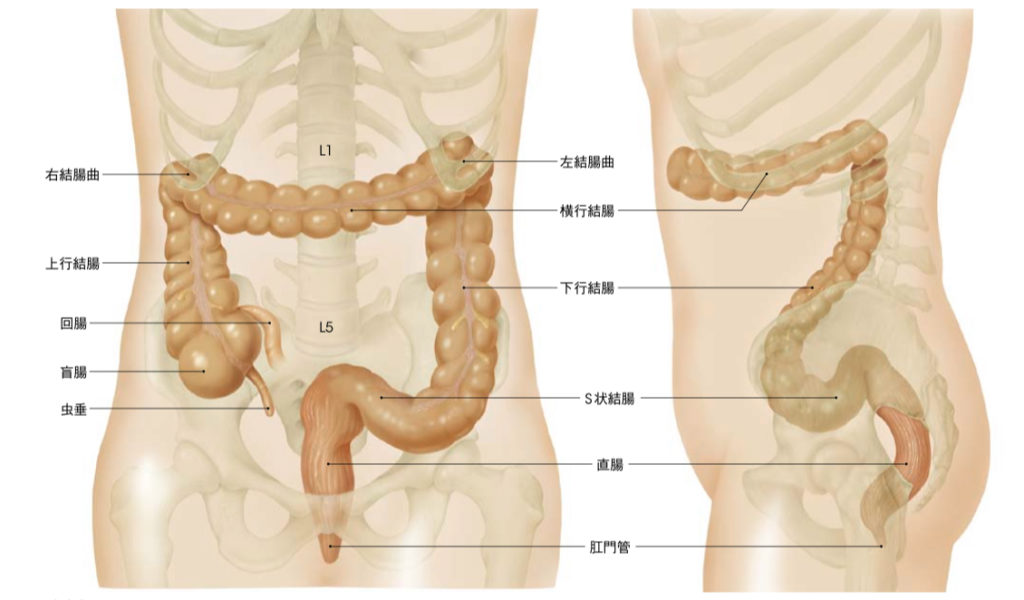

大腸

大腸は上行結腸、横行結腸、下行結腸、S字結腸、直腸に分けられます。

上の絵を見てほしいのですが、よく見ると下行結腸、S字結腸、直腸が小腸の裏側にあるのがわかると思います。

実は下行結腸、S字結腸、直腸は小腸があると前からは見えないんですね。

それを踏まえて大腸の走行を説明すると

上行結腸は前〜後ろに向かって

横行結腸は後ろ〜前に向かって

下行結腸は後ろ〜骨盤腔に向かって

S字結腸は左腸骨窩後上方〜腸腰筋に沿って下に向かって

直腸は仙骨に沿って肛門に向かいます。

ちなみに

上行結腸、横行結腸は迷走神経管理で

下行結腸、S字結腸、直腸は骨盤神経管理です。

だからどこにガスが溜まるかで機能異常を起こしている神経の鑑別もできますよね。

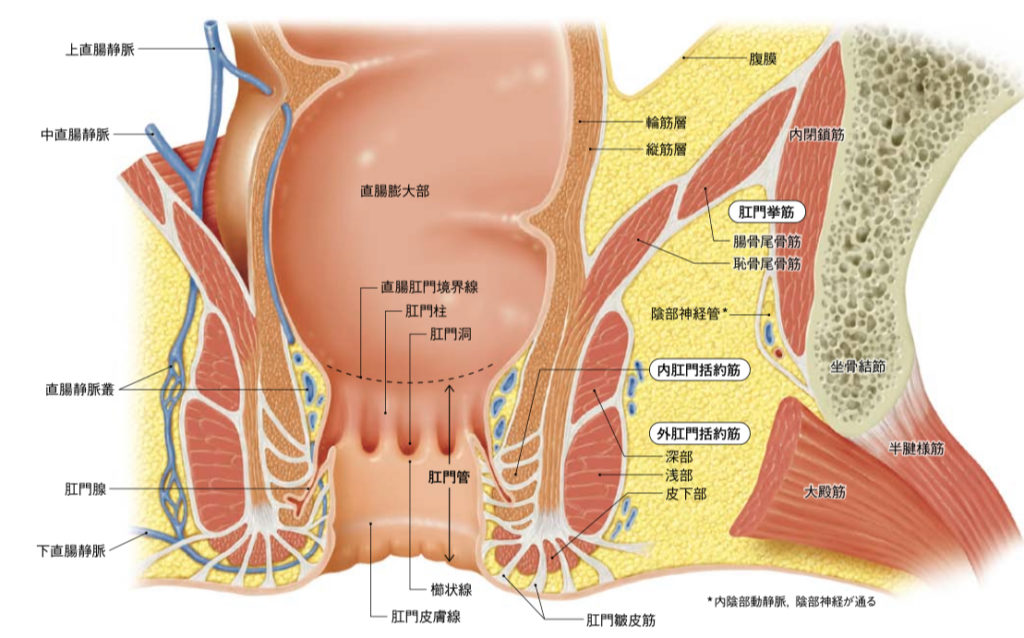

直腸膨大部は糞便の待機場所です。

糞便が貯まると直径が最大で15cmまで広がります。

ざっくり今あなたが持っているスマホが入るくらいですかね。(やばい)

内肛門括約筋は不随筋、外肛門括約筋は随意筋です。

糞便が溜まり肛門を伸展させると内肛門括約筋は脊髄反射で弛緩します。

そうなると糞便がダーッと出てしまうわけですが我々人間はそういうわけにもいきません。

そこで全てを受け止めてくれるのが外肛門括約筋です。

外肛門括約筋は随意筋のため我々はここを締めて我慢しているわけですね。

そうして人権が保たれているんです。

ありがとう外肛門括約筋。

誰も気づいてくれなかったツイート。

仕方ないですよね。

外肛門括約筋の重要性なんてほとんどの人は気付きません。

大腸のミクロ構造に目を向けると

これは実は小腸とほぼ変わりません。

大腸には絨毛はありません。

その代わり杯細胞がめちゃくちゃたくさんあります。

そりゃそうですよね、粘膜バリア形成しないと糞便の毒素を吸収してしまいますからね。

大腸では主にナトリウム、塩素、水分を吸収します。

大腸=水分吸収という印象があるかもしれませんが、水分吸収の80%は小腸です。

大腸では残りの20%を吸収して糞便形成を行なっています。

ちなみに1日で吸収される水分量は経口摂取と消化液の合計9リットルです。

さいごに

ファスティングについて思うことを少しだけ。

ぼくはファスティングはしたことありませんが1つだけ言うのであれば、3日以上の断食で腸壁細胞は壊死します。

そもそも腸の吸収上皮細胞と杯細胞は高代謝細胞でしたよね。

そしてCBC細胞(腸管細胞の幹細胞)は亜鉛がないと幹細胞としての役割が果たせません。

ファスティングで栄養が入ってこないとなると…

ね、そういうことですよ。

別にファスティングを否定するわけではありません。

ファスティングをすることで空腹を感じ、消化の脳相が復活するという観点ではすごく意味のあることですからね。

そもそも吸収不良は消化不良から起こり、消化不良は脳相の欠如から起こりますから強制リセットをかけるという意味ではありだと思います。

ということで今回はここまで!

ではまたっ。

日々の臨床課題や悩みをディスカッション形式で解決。

ミーティングには様々な臨床家(柔整、鍼灸、カイロetc)が参加するので幅広い知見が手に入ります。

月に1〜2回メンバー限定のウェブセミナーも開催。

臨床力の向上を目的とした考え方や鑑別視点などを共有し、あなたのセラピストライフが充実。

施術アプローチや鑑別法、エクササイズや臨床知見などの動画・記事コンテンツも多数。

日々臨床の壁にぶち当たり、なかなか上手くいかなずに悩んでいるあなたへ。

今すぐ臨床課題を解決してみませんか?

申込時の会費が永年適用されます。

入会に際しての不明点などは遠慮なくお問い合わせください。

-1.jpg)

②-2-1-300x157.jpg)

-2-300x157.jpg)

-1-300x157.jpg)

-300x157.jpg)

-3-300x157.jpg)

-2-300x157.jpg)