どうも。スズキタケヒロです。

今回は肝臓の解剖生理学を簡単にまとめます。

よろしければお付き合いください。

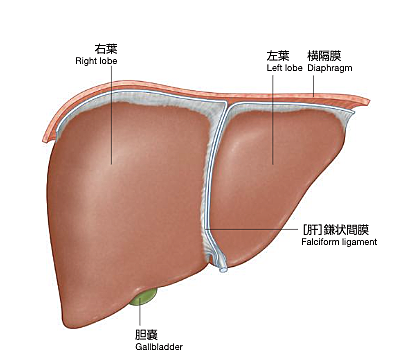

肝臓の構造

肝臓は人体最大の臓器で重さは約1.5kgあります。

腹膜からできたヒダにより左右の葉に分けられており、右葉が全体の4/5を占めています。(ほぼ右)

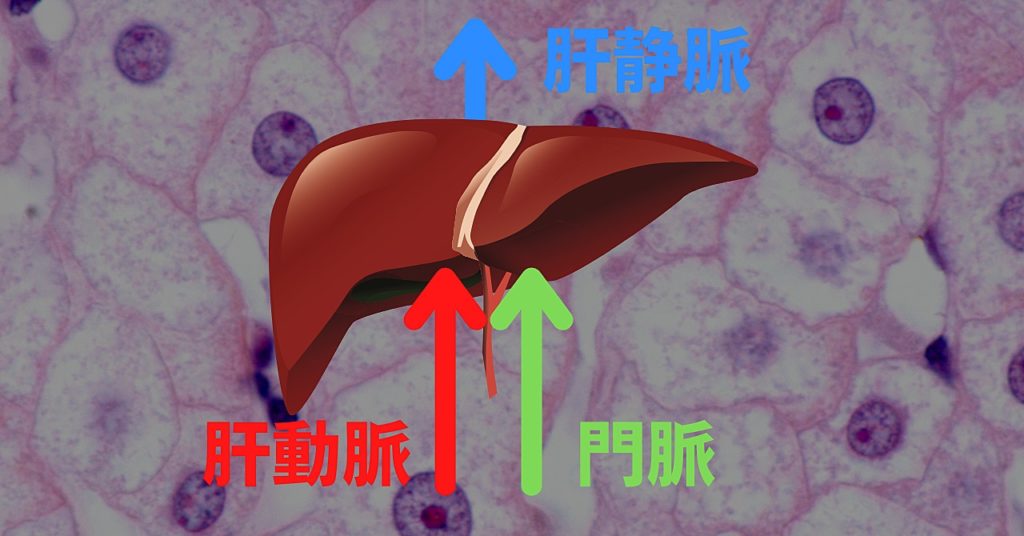

肝臓に入る血管は2種類です。

①門脈(これ重要)

②肝動脈(重要じゃないわけではない)

肝臓から出ていく血管は1種類です。

・肝静脈(今回はそこまで触れません)

肝臓には下から2本の血管が入り、上から1本の血管が出ていきます。

こんなイメージですね。

ちなみに肝臓はスポンジ並みに血管抵抗性が低く、炎症さえなければ一部を失っても再生するスーパータフ臓器です。

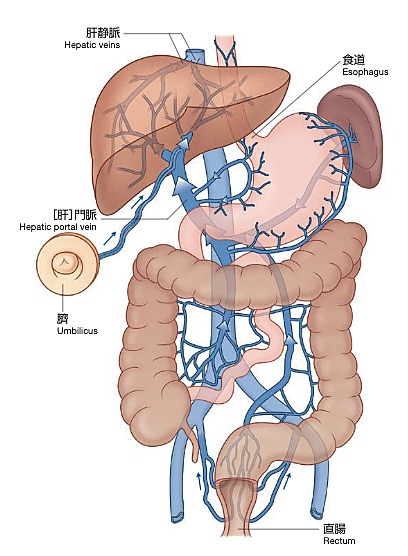

門脈は上下の腸間膜静脈と脾静脈の3本が合流した血管です。

よーく見るとわかるんですが消化器からの血管が集中してますよね。

つまり小腸・大腸で吸収した栄養たちは門脈という大河を流れて肝臓に行き着くわけです。

とにかく門脈の中を流れる血液は栄養素たっぷりと覚えておきましょう。

その栄養素を代謝して身体内で使える形にするのが肝臓の主な仕事になります。

ミクロ構造に目を向けてみる

さて、門脈の理解が済んだところでいよいよ肝臓のミクロ構造について説明していきたいと思います。

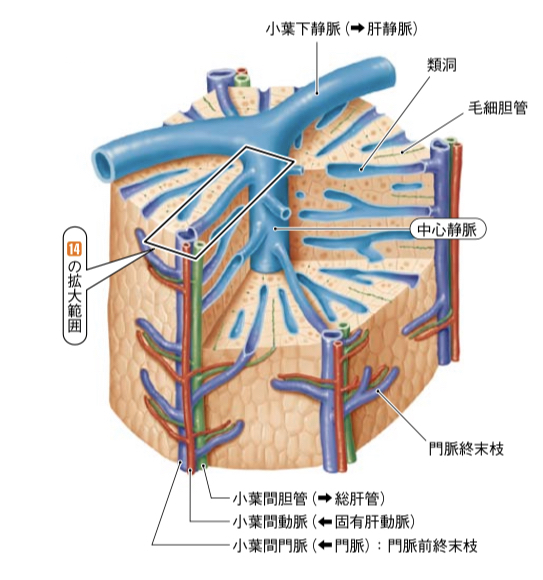

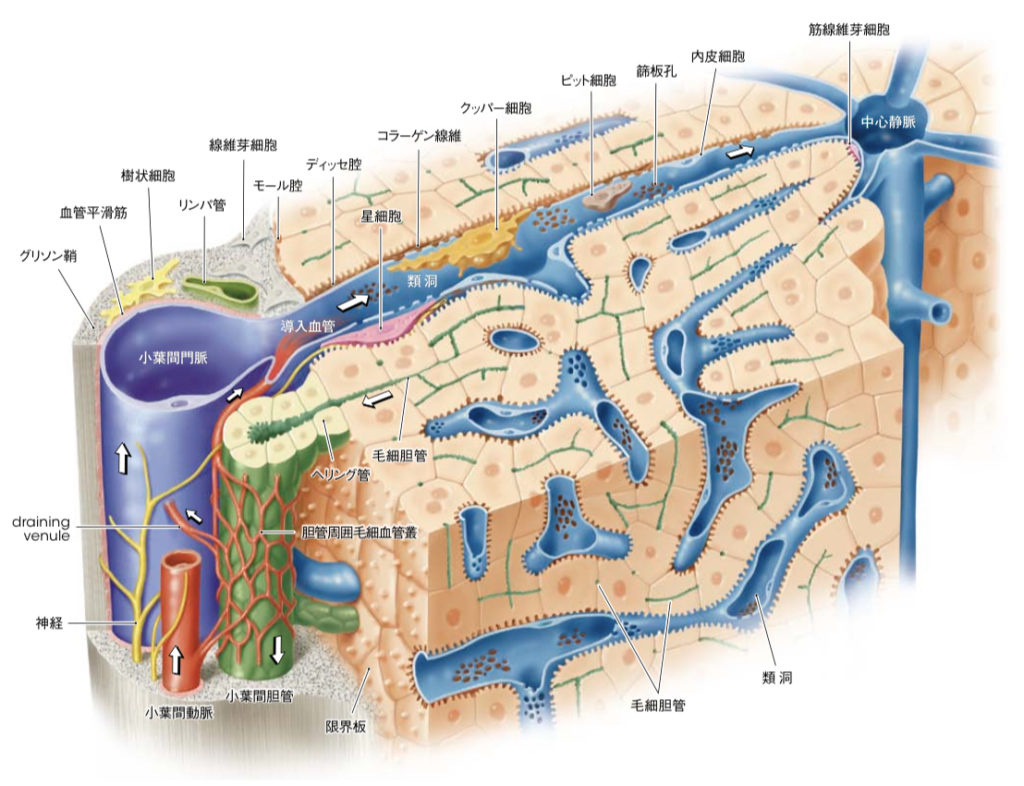

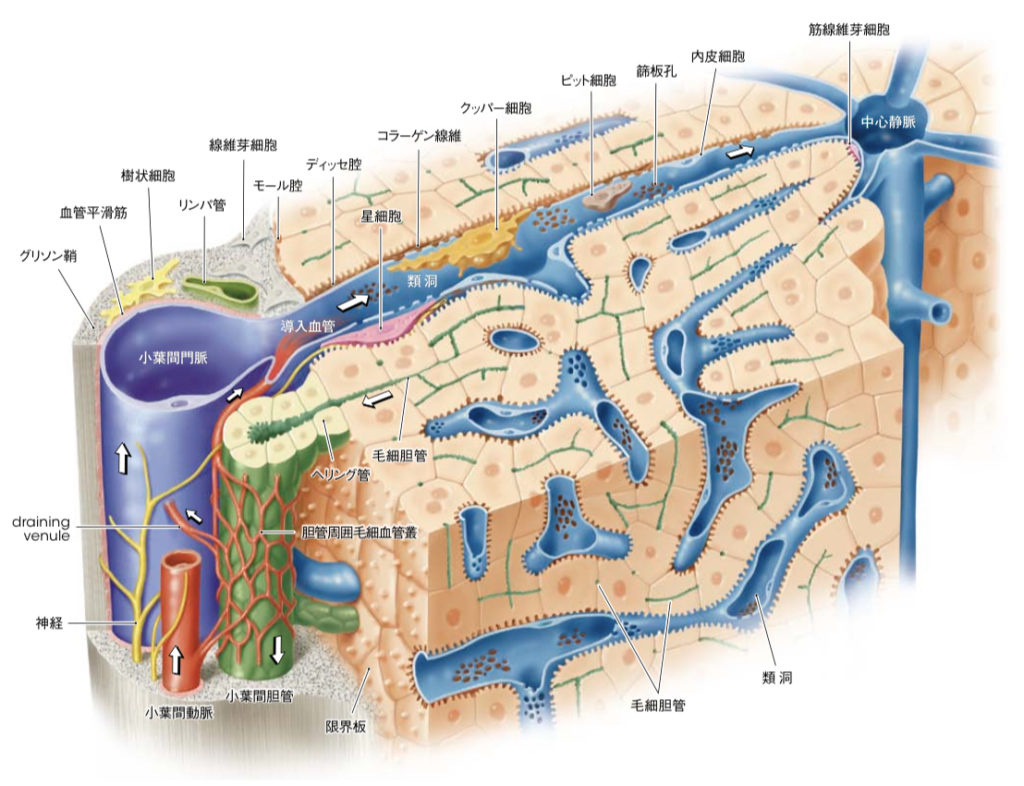

肝臓は肝小葉という肝細胞組織の機能単位が5万~10万個集まってできています。

肝小葉は6角形の形をしていて、これが沢山集まったのが肝臓です。

消化管→門脈→小葉間門脈→中心静脈→肝静脈

腹腔動脈→肝動脈→小葉間動脈→中心静脈→肝静脈

外から中心に向かって血液は流れていきます。

代謝が行われるのは小葉間門脈と中心静脈の間です。

そのエリアのことを類洞と言い、運ばれてきた栄養素と代謝を行う肝細胞の接触の場になります。

よーく見ると小葉間門脈から類洞に移る辺りで小葉間動脈からの動脈血も混ざってますね。

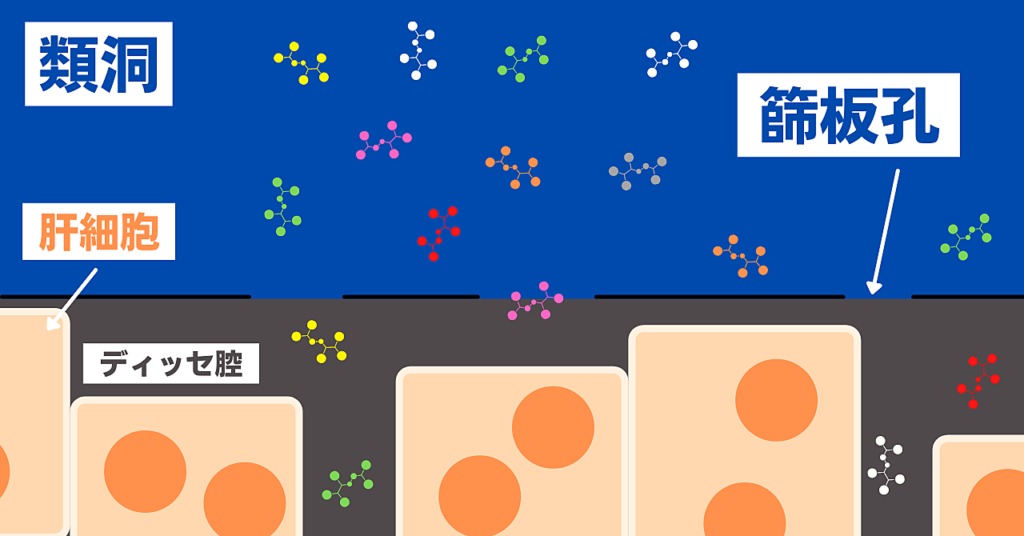

こうして供給された栄養と酸素は類洞を通るわけですが、類洞の壁には篩板孔という無数の穴が空いています。

この篩板孔を通り抜けるとディッセ腔という空間に出ます。

この空間は運ばれてきた栄養素たちがなるべく多くの肝細胞(代謝の場)に接触するためにも重要な空間になります。

イメージはこんな感じ

ディッセ腔がなければ篩板孔部分の肝細胞しか栄養素と接触できませんが、ディッセ腔があることで多くの肝細胞が栄養素と接触可能になります。

ちなみに肝細胞には細胞核が2つあります。

つまり細胞諸器官も2倍あるので作業スピードも単純に倍速になります。

ここまでで消化吸収された栄養素の流れはわかりましたでしょうか。

肝臓におけるサポーター系統

・クッパー細胞

・星細胞

・ピット細胞

よく見て見つけてください。

・クッパー細胞

貪食作用をもち、老廃した赤血球や異物を処理します。

・星細胞

豊富に脂肪滴をもっており、脂溶性ビタミン(Va)の貯蔵庫として機能、細胞外マトリクスの合成分泌を行います。

・ピット細胞

肝臓に錠剤するNK細胞です。

よく肝臓は沈黙の臓器と言われますがこれはクッパー細胞の働きにより沈黙を保っているからです。

クッパー細胞は貪食作用をもちます。

つまり外敵を吸収して消滅させるということです。

つまり炎症反応が起こりません。

ゆえに沈黙の臓器というわけです。

この炎症反応が起こらないというのが肝臓にとっては非常に重要なんです。

肝臓の本業は代謝です。

炎症が起これば人員(コスト)をそちらに割かねばなりません。

しかしクッパー細胞のおかげで代謝にフルコミットできるというわけです。

ちなみに炎症反応は交感神経を使うので自律神経的に考えても余計な炎症というのはないに越したことはありません。

星細胞は脂溶性ビタミンの貯蔵庫と説明しましたが、脂溶性ビタミンが何に使われるのかを考えるとなぜ肝臓にいるのかが見えてきます。

細胞膜の構造を覚えていますでしょうか。

脂質二重層とかって聞いたことないですか?

脂質なんですよ。

そして星細胞が溜め込んでいるビタミンAがこの細胞膜の材料として使われるんですよね。

肝臓には細胞が沢山ありましたよね。

肝臓だけあっても吸収された栄養素がなければ何も始まりません。

栄養を吸収するためには適切な消化が欠かせません。

適切な消化が起こるためには何が必要でしたか?

消化液の分泌ですよね。

では消化液が分泌される機序は?

消化の3相は覚えてますか?

-1-300x157.jpg)

消化液の分泌には脳相が必要でした。

脳相が正しく行われるには自律神経が適正でなければいけません。

つまり自律神経のエラーは消化・吸収・代謝の全てに悪影響を及ぼすということです。

ということで今回はここまで!

ではまたっ。

日々の臨床課題や悩みをディスカッション形式で解決。

ミーティングには様々な臨床家(柔整、鍼灸、カイロetc)が参加するので幅広い知見が手に入ります。

月に1〜2回メンバー限定のウェブセミナーも開催。

臨床力の向上を目的とした考え方や鑑別視点などを共有し、あなたのセラピストライフが充実。

施術アプローチや鑑別法、エクササイズや臨床知見などの動画・記事コンテンツも多数。

日々臨床の壁にぶち当たり、なかなか上手くいかなずに悩んでいるあなたへ。

今すぐ臨床課題を解決してみませんか?

申込時の会費が永年適用されます。

入会に際しての不明点などは遠慮なくお問い合わせください。

-3.jpg)

-300x157.jpg)

②-2-1-300x157.jpg)

-2-300x157.jpg)

-1-300x157.jpg)

-2-300x157.jpg)

-1-300x157.jpg)