どうも。スズキタケヒロです。

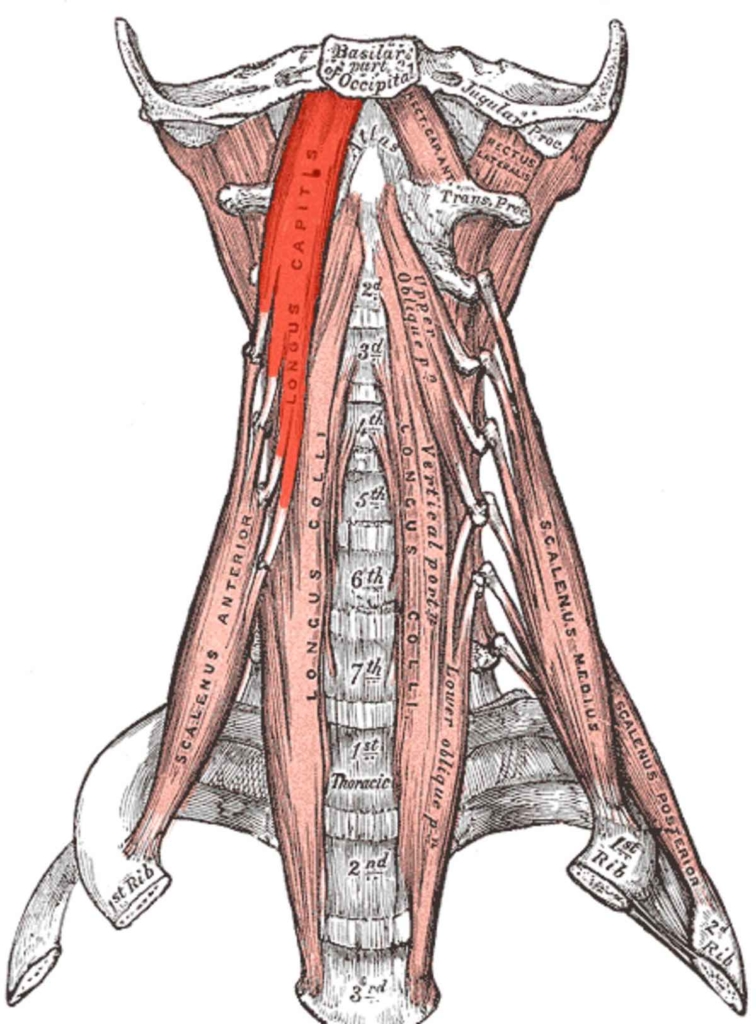

今回は頸椎の解剖学についてです。

一言に解剖学と言っても骨、筋、関節、脈管、神経、臓器など様々で収集がつきません。

このブログでは筋肉を中心とした解剖学をお届けします。

骨関節関してはこちらをご覧くだいさい。

運動学についてはこちらから

胸鎖乳突筋

頸部前面に張り出した浅層の筋肉です。

筋下側は胸骨頭(内側頭)と鎖骨頭(外側頭)の2頭で骨に付着しています。

ここから側頭骨の乳様突起と上項線の外側半分にむかって走行します。

片側のみが作用すると同側への側屈と反対側への回旋を起こし、両側が作用すると屈曲あるいは伸展に作用します。

そしてこれは頭頸部の高さに依存しています。

頸椎中間位では胸鎖乳突筋の力戦は斜めに走行していて、C3よりも下位では前方を、上位では後方を走行しています。

このことから下位頸椎に対しては屈曲力が、上位頸椎に対しては伸展力が作用します。

この作用が強まるといわゆる頭部前方突出(Protrusion)が起こるわけですね。

このことを知った上で読むと面白いのがこちら

-1-1-1-300x157.jpg)

胸鎖乳突筋が過度に緊張すれば頭部前方突出(Protrusion)が起きます。

頭部前方突出(Protrusion)の結果、胸鎖乳突筋に過度な緊張が起こります。

卵と鶏どちらが先か的な話ですね。

頭部前方突出(Protrusion)は頭痛などの原因にもなりますので対処法は持っておきたいところです。

集-tsudoi-メンバーの方はこちらをご覧ください。

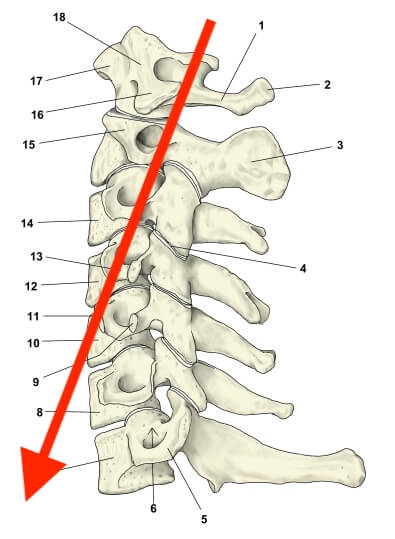

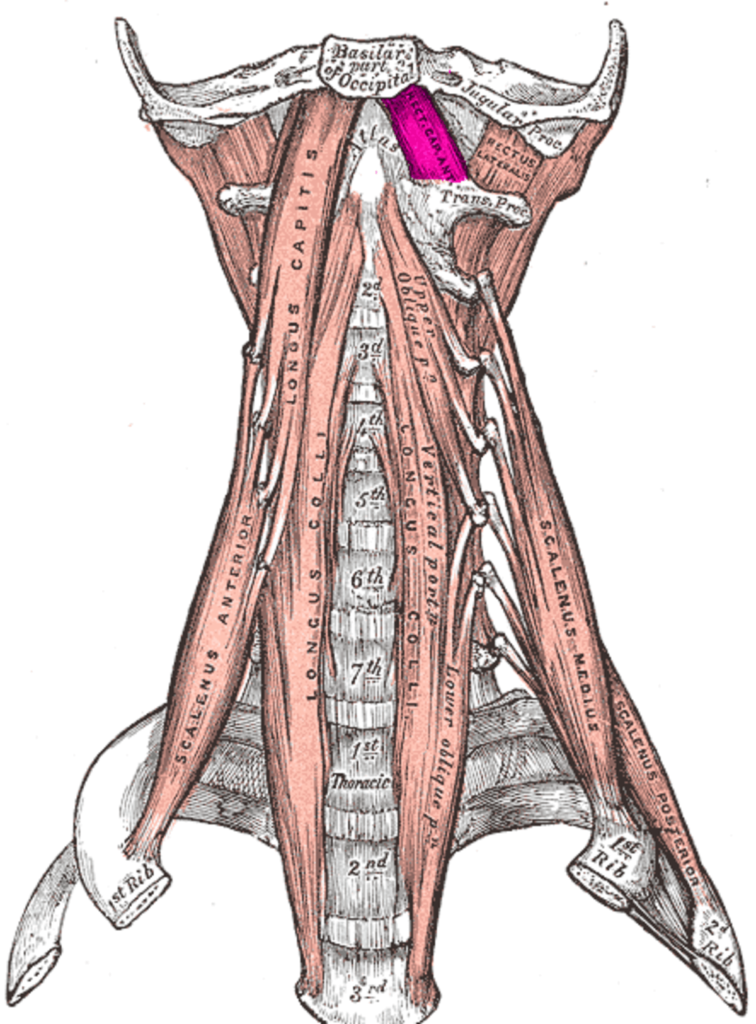

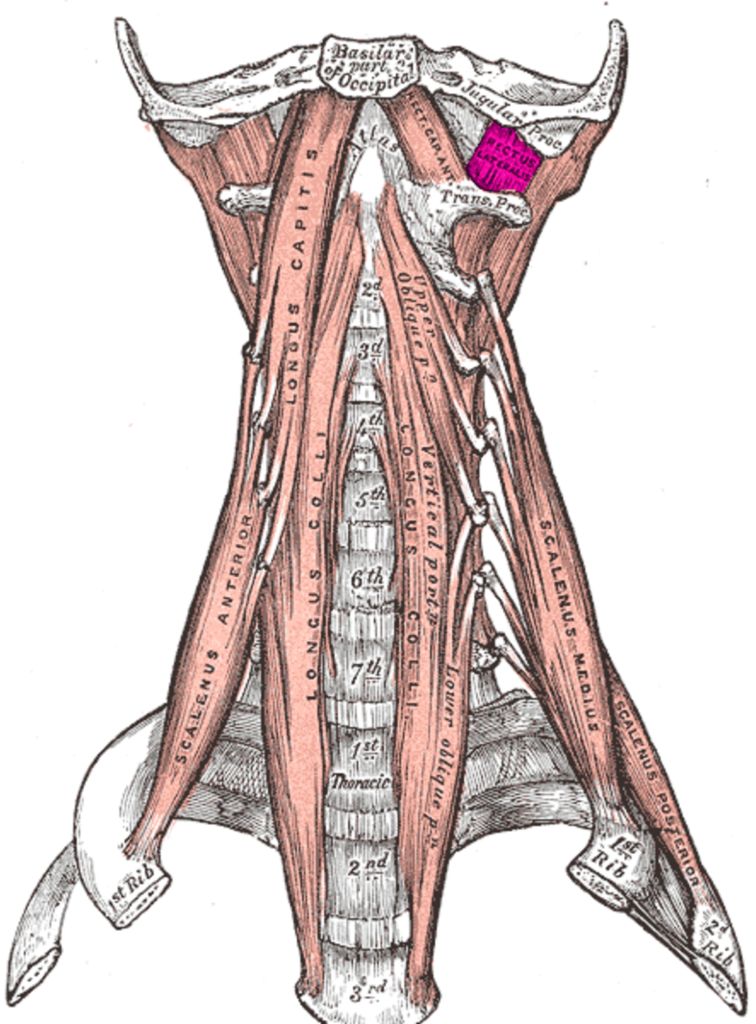

斜角筋

斜角筋は3つの筋群からなり、中下位頸椎の横突起から第1,2肋骨に付着します。

前斜角筋と中斜角筋の間を腕神経叢が走行しているので、この筋の肥大、スパズム、過度な硬さがしばしば上肢の神経症状の一因となります。

斜角筋の片側が作用すると頸椎を側屈させますが、頸椎が固定された状態で作用すると斜角筋は呼吸筋として作用し肋骨を挙上させます。

意外と理解されていないっぽいの斜角筋の重要な機能は、頭頸部が回旋された状態から中間位に戻すことです。

呼吸の際には肋骨を挙上させる一方で頸椎を安定させているとも捉えることができます。

頸椎がアンテナだとすれば斜角筋がそれを固定安定化させるワイヤーと言ったところでしょうね。

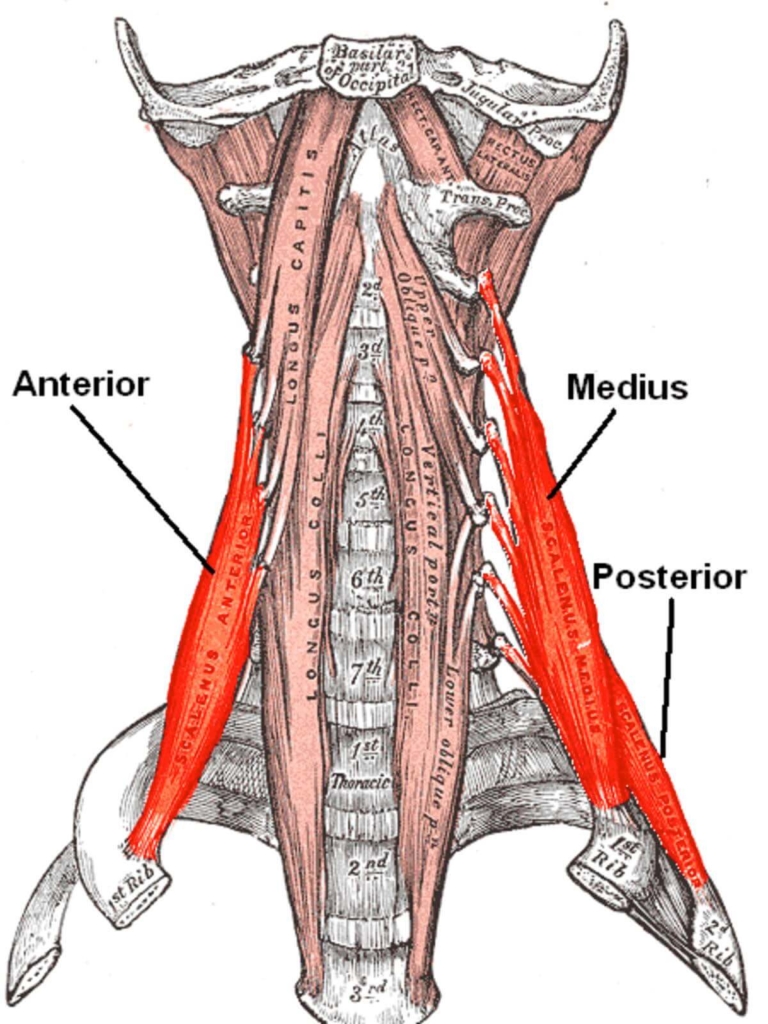

頸長筋

第1〜3胸椎と全頸椎全面に付着している筋肉で複数の腱膜で構成されています。

椎体、横突起、環椎前弓の間に付着しながら下位部を上行します。

頸長筋は唯一、その全体が脊柱全面に付着する筋肉で、前部線維は頸部屈曲に、外側線維は斜角筋同様に頸椎の垂直安定性に作用します。

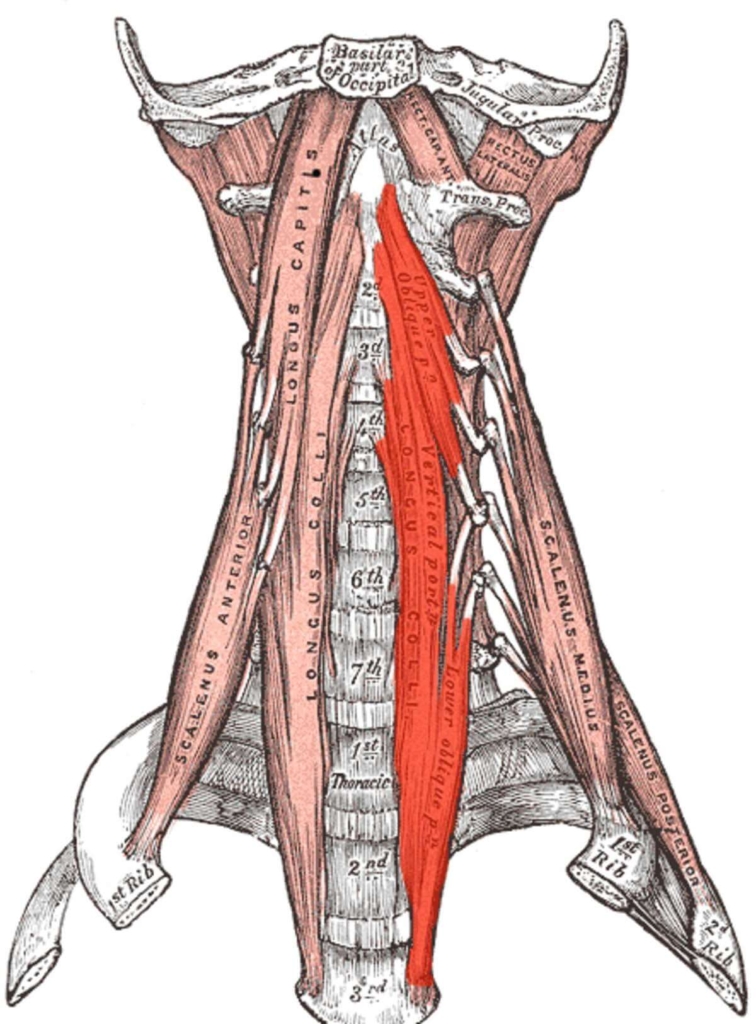

頭長筋

頸椎中位から下位の横突起の前結節と後頭骨基部に付着します。

主な作用は上位頸椎の屈曲と安定化です。

前頭直筋と外側頭直筋

2つとも短い筋肉で環椎の横突起の先端部分と後頭骨の下面に付着します。

前頭直筋は後頭下に付着します。

外側頭直筋は後頭顆の外側に付着します。

どちらの筋も環椎後頭関節にのみ作用し、前頭直筋は屈筋として、外側頭直筋は側屈筋として働きます。

個人的には環椎後頭関節と環軸関節の精密制御作用の方が大事な気がします。

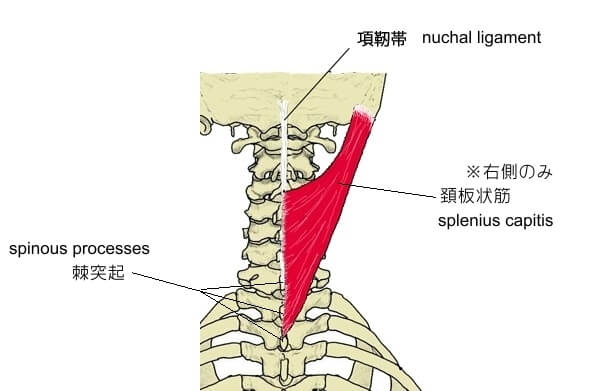

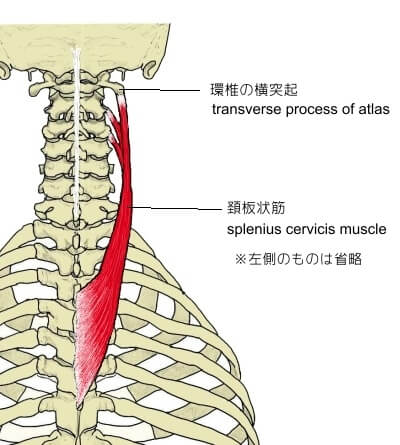

頸板状筋と頭板状筋

板状筋はペアになり、僧帽筋の深層の項靭帯の下半分とC7~Th6棘突起に付着します。

これが頭板状筋で(図中では頸板状筋となっていますが)

これが頸板状筋です。

片側作用で頭頸部の側屈および同側回旋を起こし、両側作用で上位頸椎を伸展させます。

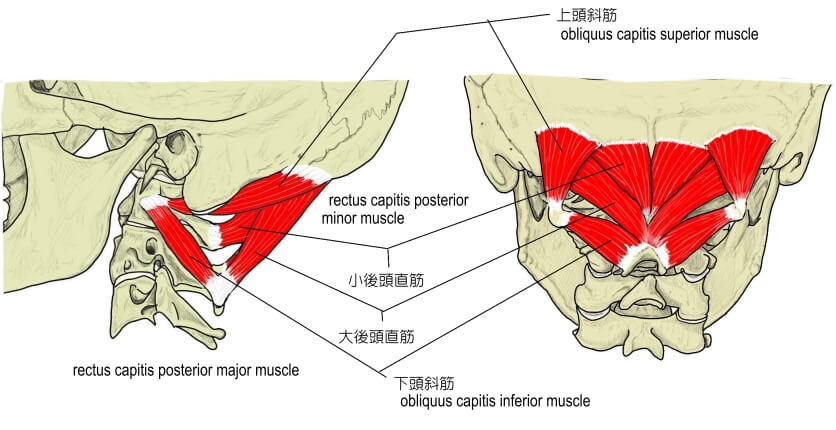

後頭下筋群

後頭下筋群は頸部深層にある4種類の筋で構成され、環椎後頭関節と環軸関節のすぐ上にあります。

短いですが分厚い筋です。

僧帽筋、頸板状筋や頭板状筋がかぶさっているので触診は容易ではありません。

前頭直筋と外側頭直筋と同じで環椎後頭関節と環軸関節の精密制御作用をもちます。(大事)

この制御は頭頸部と関係する特殊感覚(頭部に位置や傾き、その速度)の最適な配置づけには欠かせない機能です。

後頭下筋群の筋紡錘が頭部の位置や傾き速度などのフィードバックに重要な役割を果たすことで、バランスに関与し、眼と頭部の協調性を生み出します。

こういった内容がここに繋がるんですよね。

頭頸部安定化機構

頸部の筋は頸部の大半を覆い、特に側方と後方に多く付着します。

これら筋群が作用すると頸部臓器、血管、椎間板、椎間関節、神経を保護する働きがあります。

ラグビーとかアメフト、柔道にレスリング…etc

これら種目の選手たちの首って太いと思ったことありません?

頸部筋の支持がない状態で頸椎が耐えられる圧縮力は1.1~4.1kgと言われており、ちょっと驚きなんですが自身の頭部の重さよりも小さい数値になっています。

頭頸部の安定化に特に需要なのは胸鎖乳突筋、前斜角筋、頭半棘筋、肩甲挙筋です。

後者2つは取り上げませんでしたが、これら4つの共通点は胸骨、鎖骨、肋骨、肩甲骨と脊柱を繋いでることです。

それにより前述したようなアンテナとワイヤーの関係になるわけです。

眼、耳、鼻の配置の最適化機構

頭頸部は四方八方に動きますがこれは眼、耳、鼻の最適な方向づけを行うためと言えるでしょう。

頭頸部の回旋は視野が180°を超えるのに重要な作用です。

例えば右回旋には左胸鎖乳突筋、左僧帽筋、右頭板状筋、右頸板状筋などの同時作用によって起こります。

またその際には後頭下筋群による環軸関節の制御も行われています。

軸回旋をするためには前額面と矢状面における安定性が必要となりますが、頭板状筋と頸板状筋、僧帽筋と上位起立筋群の伸展力が胸鎖乳突筋と釣り合い、胸鎖乳突筋と僧帽筋の側屈力は反対側の頭板状筋と頸板状筋の側屈力と釣り合うことで安定性を得ています。

このように頸部筋が同側、反対側の筋が上手に連動し運動以外の要素にも大いに役立っています。

もうちょっとわかりやすい例を紹介すると

世界最高峰のバイクレースMotoGPのライダーたちを見てください。

地面に対するバイクの角度と頭部の角度の違いにご注目。

バイクは肘を擦るほど地面スレスレまで傾いていますが、頭部はどうでしょう?

この時、環椎後頭関節が右側屈位をとり、眼球が地面に対して水平になるように位置を適正化させ景色が傾かないように制御しています。

このブログがあなたの臨床の一助になれば幸いです。

日々の臨床課題や悩みをディスカッション形式で解決。

ミーティングには様々な臨床家(柔整、鍼灸、カイロetc)が参加するので幅広い知見が手に入ります。

月に1〜2回メンバー限定のウェブセミナーも開催。

臨床力の向上を目的とした考え方や鑑別視点などを共有し、あなたのセラピストライフが充実。

施術アプローチや鑑別法、エクササイズや臨床知見などの動画・記事コンテンツも多数。

日々臨床の壁にぶち当たり、なかなか上手くいかなずに悩んでいるあなたへ。

今すぐ臨床課題を解決してみませんか?

申込時の会費が永年適用されます。

入会に際しての不明点などは遠慮なくお問い合わせください。

2021.11よりスズキタケヒロ公式LINEスタート

いろんな美味しい情報配信してます。(マジで

機運は行動した者にのみ訪れる。

-1-1-1-300x157.jpg)