どうも。スズキタケヒロです。

今回は腰椎の解剖学の筋学についてです。

胸椎の筋学で後回しにしていた内容を捕捉しながらまとめていきます。

腰椎の骨学に関してはこちらのブログをご覧ください。

体幹後面の筋肉

体幹後面の筋肉は浅層、中間層、深層の3層にわけることができます。

各層ごとに筋肉を分類すると以下のようになります。

浅層と中間層

僧帽筋、広背筋、菱形筋、肩甲挙筋、前鋸筋

深層

脊柱起立筋群、横突起筋群、短分節筋群

ここでは深層の筋群についてまとめていきます。

脊柱起立筋群

起立筋群は広範囲で境界がわかりにくく、胸腰筋膜よりも深層にあります。

脊柱起立筋を分類するとと棘筋、最長筋、腸肋筋の3つに大きく分けることができます。

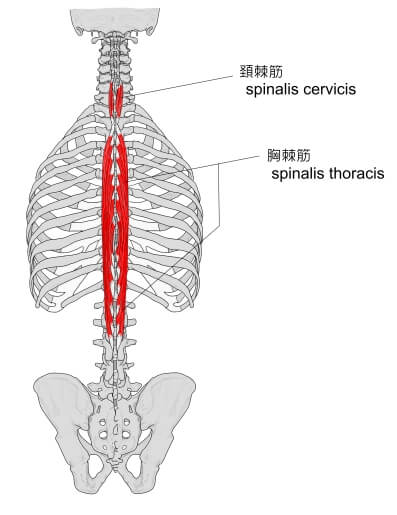

棘筋

胸棘筋、頸棘筋、頭棘筋からなる小さいな筋肉です。

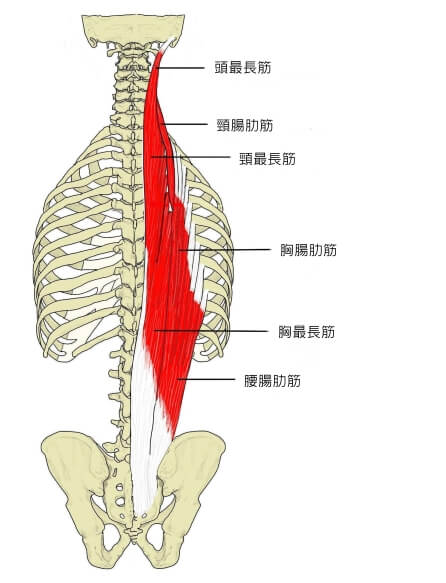

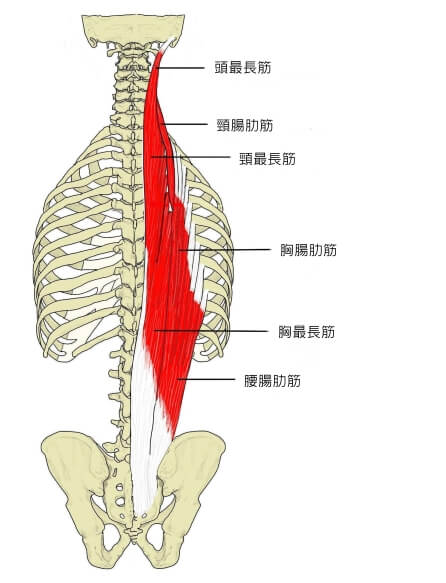

最長筋

胸最長筋、頸最長筋、頭最長筋からなる起立筋群の中で最も大きく発達した筋肉です。

頭最長筋、頸最長筋は頸部の同側回旋に作用します。

腸肋筋

腰腸肋筋、胸腸肋筋、頸腸肋筋からなる起立筋でもっとも外側にある筋肉です。

これら脊柱起立筋群は椎間関節の分節的な動きよりも骨格全体にわたる粗大運動の制御に適した特徴をもちます。

また、仙骨や骨盤に付着しているので、骨盤の前斜や腰椎の前弯の増強にも作用します。

両側収縮すれば体幹の伸展、片側収縮すれば側屈や回旋に作用します。

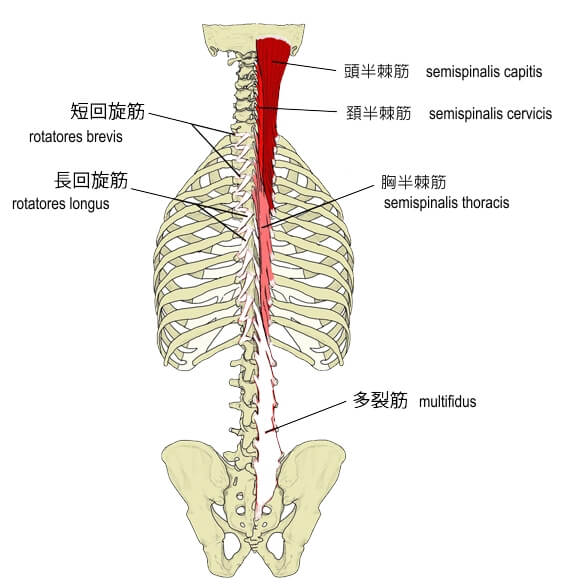

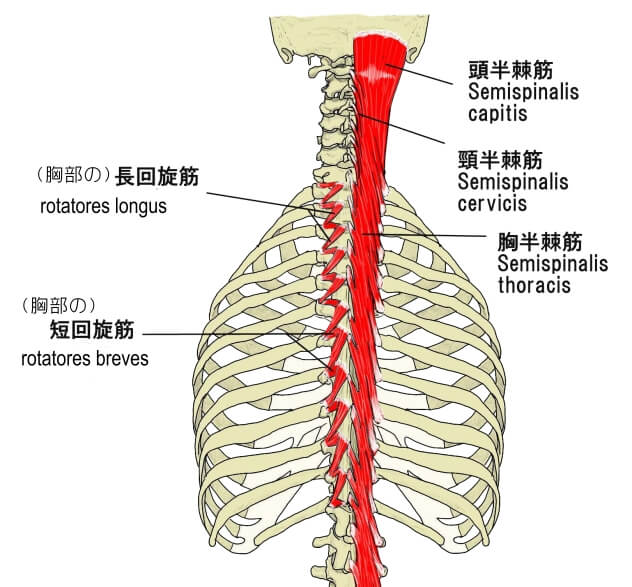

横突起筋群

半棘筋、多裂筋、回旋筋からなる筋群で脊柱起立筋群のすぐ深層にあります。

半棘筋

胸半棘筋、頸半棘筋、頭半棘筋からなる筋肉です。

胸半棘筋は第6〜10胸椎横突起に下位付着し、第6頚椎〜第4胸椎棘突起に上位付着します。

頸半棘筋は胸椎横突起に下位付着し、第2〜5頚椎棘突起に上位付着します。

軸椎棘突起に付着する線維は特に発達していて、後頭下筋群の安定性に役立っています。

頭半棘筋は第7頚椎〜第7胸椎に下位付着し、中位頚椎関節突起に上位付着します。

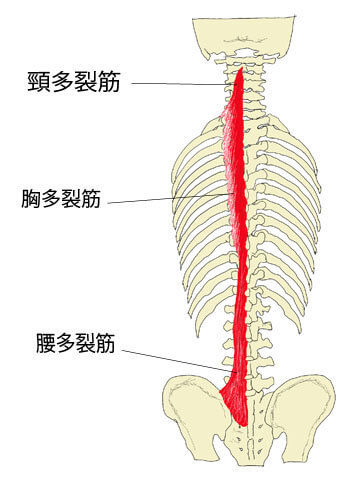

多裂筋

半棘筋のすぐ下にある筋肉で、筋線維の集合体であることから多裂筋という名前がついています。

全ての多裂筋が仙骨から第2頚椎まで同じ方向で広がっていて、一般的には椎体の横突起に下位付着して、2〜4つ上位の椎間関節をまたいだ椎体の棘突起に上位付着します。

最も発達しているのは腰仙部で腰椎前弯保持には欠かせない筋肉です。

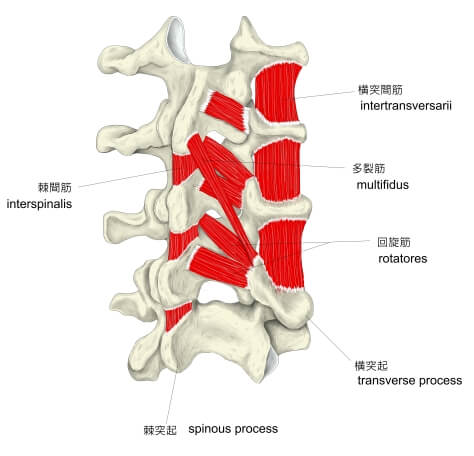

回旋筋

横突起筋群の中で最も深層にある筋肉で、多裂筋同様に筋繊維の集合体です。

それぞれの線維は横突起から1〜2つ上位の棘突起や椎弓板に付着します。

横突起筋群はその設計上、骨格の比較的精密な動きや安定化に作用しています。

短分節筋群

棘間筋、横突間筋からなる筋肉です。

短文節筋という名の通り非常の短く、分節化されていて、1つひとつの椎間関節をまたいでいます。

とても小さい筋群なので動的な作用よりも脊柱の安定作用の方が大きいです。

体幹前面の筋肉

体幹前面の筋肉は以下の通り

腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋

いわゆる腹筋群です。

腹部臓器の保護、胸腔内圧や腹腔内圧の上昇などの機能があり、呼吸、せき、排便、出産などほ補助する他、体幹安定などに重要な筋肉です。

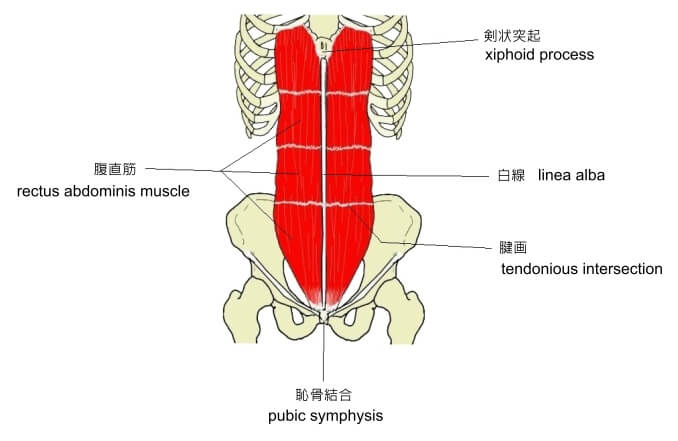

腹直筋

腹直筋は白線により左右に隔てられ、縦方向に伸びている筋肉です。

上方は剣状突起と第5〜7肋骨に付着し、下方は恥骨稜やその周囲に付着します。

人によっては長い内転筋の金位付着部と合流しているパターンもあります。

その結果として恥骨結合炎やスポーツヘルニアなどを起こすこともあります。

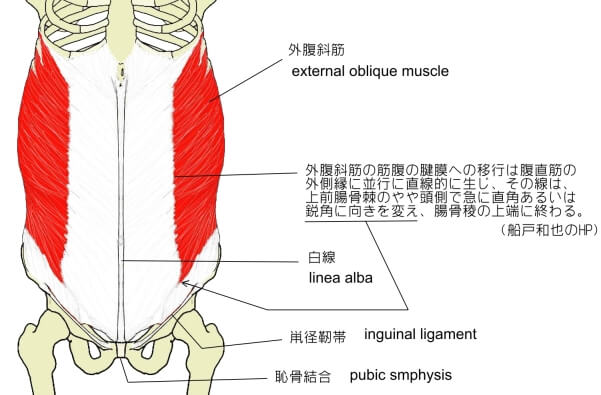

腹斜筋群

外腹斜筋は下内方に向かって走行していてズボンのポッケにてを入れる形に似ています。

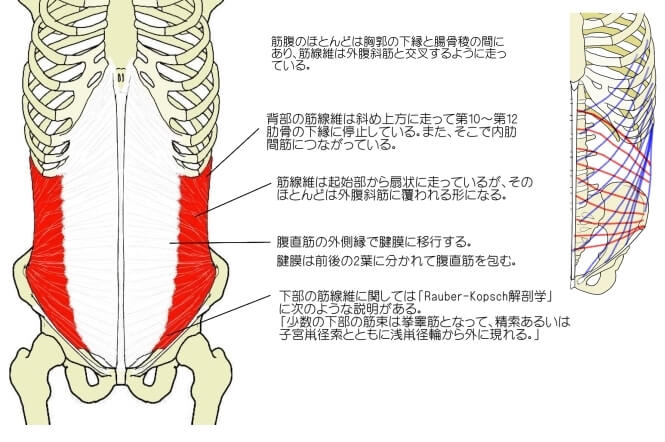

内腹斜筋は外腹斜筋のすぐ下層にあり、全腹筋群の中で最大の生理学的断面積をもっています。

ちなみに生理学的断面積が1番小さいのは腹直筋です。

筋線維は腸骨稜から起こり、隣接する胸腰筋膜と混合します。

ここから頭側に向かって走行し、白線と下部肋骨に付着します。

下位付着は鼠径靭帯へと広がっています。

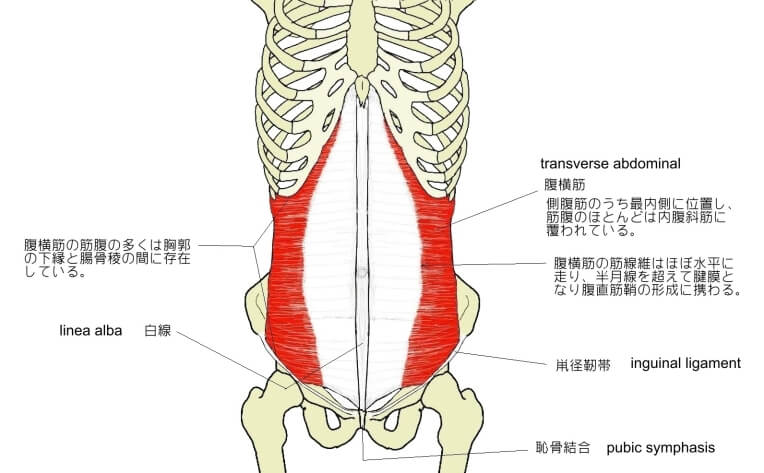

腹横筋

腹横筋は腹筋群で最も深層にありコルセット筋なんて呼ばれたりします。

腹部圧迫作用に加え、胸腰筋膜の付着を介して腰部を安定させます。

腹筋群の中で最も広範囲に胸腰筋膜い付着しています。

忘れちゃいけない筋群

ここで臨床的にも絶対忘れちゃいけない筋肉をまとめておきます。

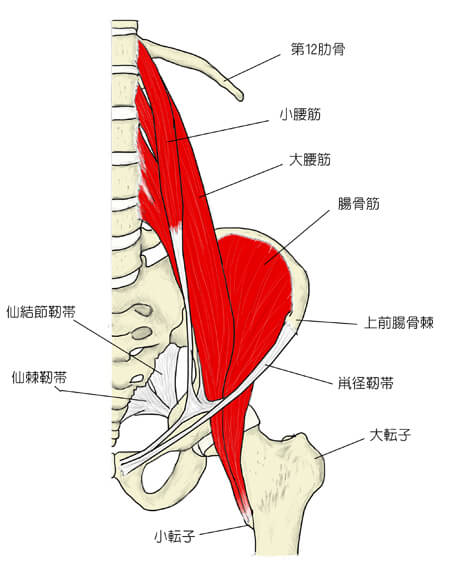

腸腰筋

腸腰筋は腸骨筋と大腰筋からなる大きい筋肉です。

腸骨筋は腸骨窩と仙腸関節のすぐ上で前方にある仙骨の外側部に近位付着部をもち、大腰筋は椎間板を含めた第12胸椎〜第5腰椎横突起に近位付着をもちます。

この2つの筋肉は鼠径靭帯より遠位で合流して大腿骨の小転子に付着します。

OKCでは股関節屈曲、CKCでは骨盤前傾と腰椎前弯の増加に作用します。

より詳しい股関節の筋学はこちらのブログをどうぞ。

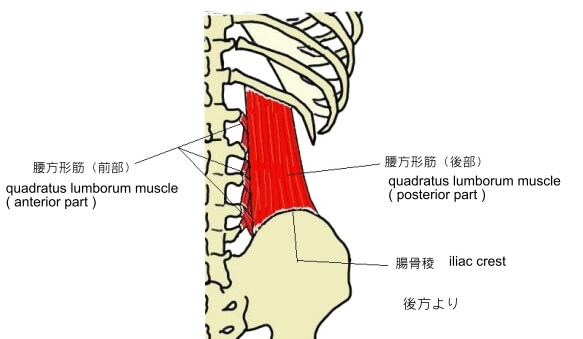

腰方形筋

腹壁の後方をなす筋で、下方は腸骨稜、上方は第1腰椎〜第4腰椎の横突起と第12肋骨に付着しています。

両側収縮で体幹伸展、片側収縮で体幹側屈に作用します。

大腰筋と腰方形筋は椎体側面から見ると垂直に近い走行をしているためこれらの両側収縮は腰椎に垂直の安定性をもたらします。

筋による体幹安定

いわゆるコアってやつですね。

例えば電車に乗っている状況で立ち上がったり、立ちっぱなしでいようとする時はこのコアが機能しているわけですね。

体幹の安定に作用する筋群は2種類あり、内在性の安定化筋と外在性の安定化筋に分けられます。

内在性の安定化筋

主に脊柱の際に付着し、短く、深層にあり、分節化された筋が該当します。

- 横突起筋群

半棘筋、多裂筋、回旋筋 - 短分節筋

棘間筋、横突間筋

垂直方向に走行する棘間筋、横突間筋は垂直方向の安定性に、水平方向に走行する回旋筋は水平方向の安定性に力を発揮します。

0〜90°の走行をしている半棘筋、多裂筋は斜め方向の安定性に力を発揮します。

これらの筋が左右で釣り合うように機能すると椎間接合部の剪断力を抑制・制御し調整することが可能になります。

外在性の安定化筋

主に長く、厚い筋が該当します。

- 腹筋群

腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋、腹横筋 - 脊柱起立筋

- 腰方形筋

- 大腰筋

これらは頭蓋、脊柱と下肢を協力に連結し体幹を安定させます。

内在性の安定化筋と比較すると走行範囲は広く断面積も大きいためパワーも大きく、体幹の安定性を粗大制御しています。

手押し相撲のように上部体幹や上肢の加わる外力による実質的な不安定性は下部体感および下肢にもたらされます。

なので脊柱基部の不安定性は姿勢アライメント不良だけでなく、すべり症や腰部の骨・関節、仙腸関節、下肢関節の変性などを引き起こすことになります。

腹筋群の活動は伸筋群(脊柱起立筋、腰方形筋や大殿筋)の伸張作用に対して骨盤を安定させ、外力を仙腸関節を越えて下肢まで効率よく伝達させます。

以上は腰椎の筋学です。

ものすごい小さな筋肉でも体感安定に寄与しているんです。

仙腸関節に関わる筋も多いのでこちらのブログも読んでおくと理解が深まると思います。

今回の内容があなたの臨床に一助になれば幸いです。

日々の臨床課題や悩みをディスカッション形式で解決。

ミーティングには様々な臨床家(柔整、鍼灸、カイロetc)が参加するので幅広い知見が手に入ります。

月に1〜2回メンバー限定のウェブセミナーも開催。

臨床力の向上を目的とした考え方や鑑別視点などを共有し、あなたのセラピストライフが充実。

施術アプローチや鑑別法、エクササイズや臨床知見などの動画・記事コンテンツも多数。

日々臨床の壁にぶち当たり、なかなか上手くいかなずに悩んでいるあなたへ。

今すぐ臨床課題を解決してみませんか?

申込時の会費が永年適用されます。

入会に際しての不明点などは遠慮なくお問い合わせください。

2021.11よりスズキタケヒロ公式LINEスタート

いろんな美味しい情報配信してます。(マジで

機運は行動した者にのみ訪れる。